选择的文献

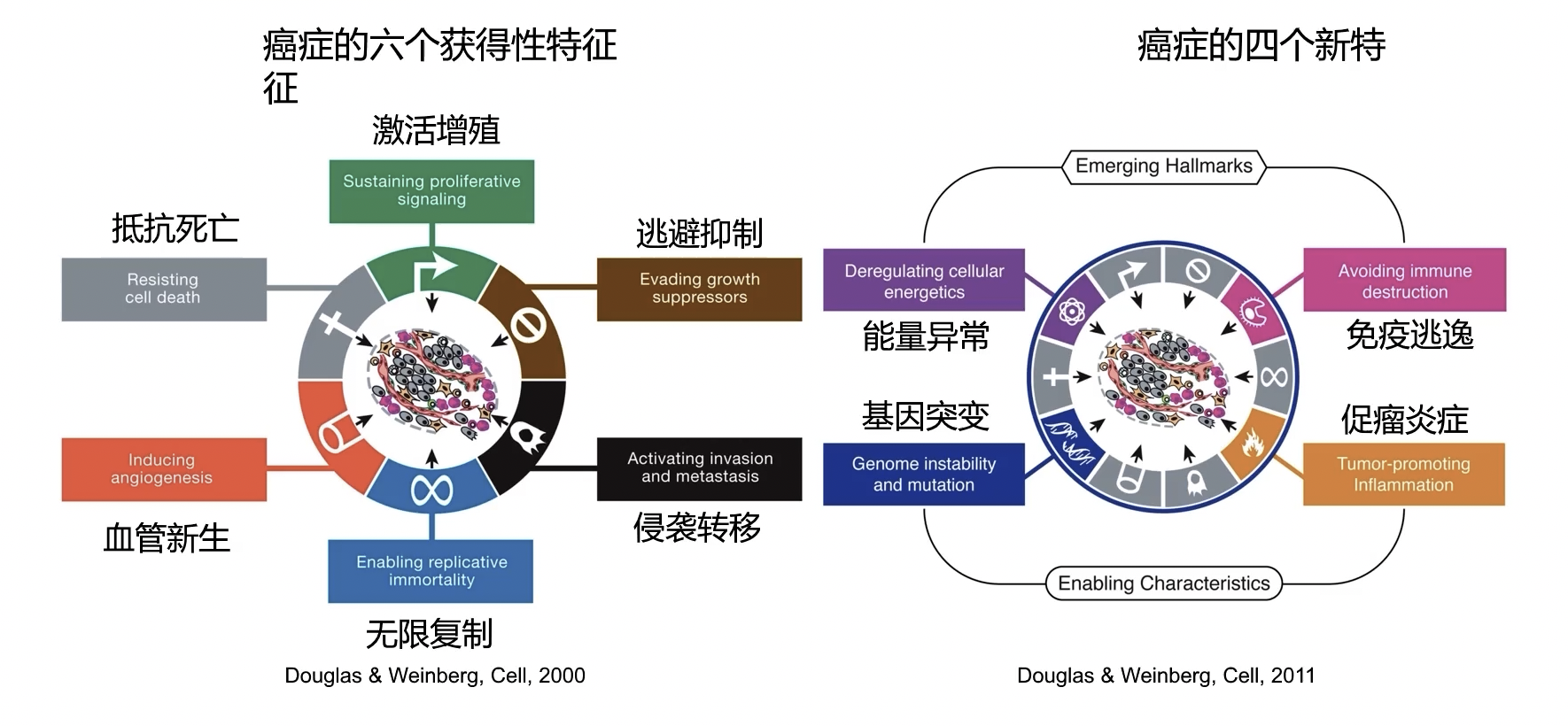

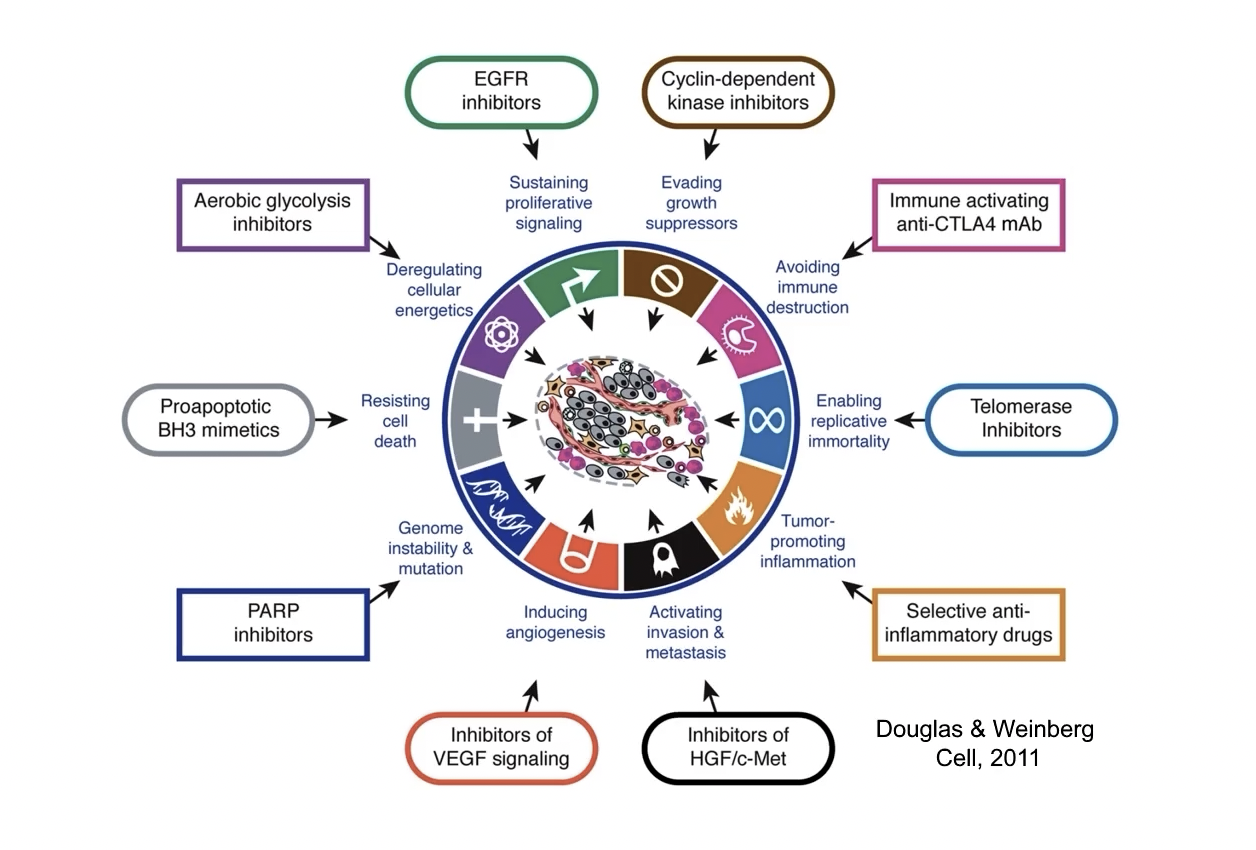

- 在文献精读 Lesson 1介绍的2000年Hallmarks of Cancer中,作者提出了肿瘤细胞的6个获得性特征,见下图的左图

- 本篇文献中,作者在之前的6个癌细胞获得性特征的基础上,提出了4个新的特征,扩大了Hallmarks of Cancer这个概念的范围

- 基因组不稳定和突变,简称为基因突变

- 促进肿瘤的炎症,简称为促瘤炎症

- 细胞能量代谢异常,简称为能量异常

- 逃避免疫破坏,简称免疫逃逸

- 其中,基因突变和促瘤炎症被称为“促因特征”,其含义是以增殖、侵袭和转移为代表的一系列癌细胞获得性功能是基于这两个促因特征来实现的,在这两个促因特征中更重要的是癌细胞的基因组不稳定和突变

- 大部份癌细胞都伴随着基因组的不稳定,比如染色体缺失、重复、重排、倒位和易位等现象,在这些过程中会涉及大量的基因突变,导致癌细胞产生对应的获得性特征

- 第二个促因特征是癌前病变的炎症状态,炎症是机体免疫的重要防线,最初应当是抵抗肿瘤的发生发展的,而近年来的研究显示,炎症可以通过激活多种信号通路,导致肿瘤的进一步发生和发展

- 除了基因突变和促瘤炎症之外,还有两个新出现的癌细胞特征,分别是能量代谢异常和免疫逃逸

- 在正常情况下,人体细胞是专性需氧的,但部份肿瘤细胞处于厌氧状态;为了适应癌细胞的无限增殖和新陈代谢,氧化呼吸被糖酵解所取代,以适应细胞增殖和分化的能量需要

- 肿瘤细胞为了能实现克隆性异常增殖,还能够通过免疫编辑,逃避免疫细胞的识别和攻击,达到癌细胞生长和转移的目的

持续的增殖信号(激活增殖)

- Sustaining Proliferative Signaling,这个特征在2000年的第一版文献中被称为自给自足的增殖信号Self-sufficiency in Growth Signals

- 正常细胞的生长需要生长信号的刺激来控制细胞周期的进程,并且在细胞分裂和死亡之间保持一种精确的动态平衡,大部份使动信号是由细胞外的生长因子和跨膜酪氨酸激酶受体介导的,而癌细胞在这个方面根本的特点就是其自控的增殖能力。

- 在上一篇综述中,作者将细胞自给自足生长信号的分子机制归结为了3点,分别是细胞外生长信号,跨膜酪氨酸受体和细胞内信号通路的异常,癌细胞可以自分泌生长因子,形成正反馈的调节环;此外,受体高表达可以获得持续的增殖信号;

- 在肿瘤细胞获得性自分泌生长的过程当中,最复杂的机制是通过受体接受信号后,胞内信号通路的改变,因此在新版本的综述中,作者重点关注的是信号通路方面的内容,他认为癌细胞激活增殖的机制主要有以下三个

体细胞突变,激活下游通路

- 通过对癌细胞基因组的高通量测序,我们可以发现,人体肿瘤细胞内存在一系列的体细胞基因突变,这些突变可能会激活生长因子受体,导致相应信号通路的活化。

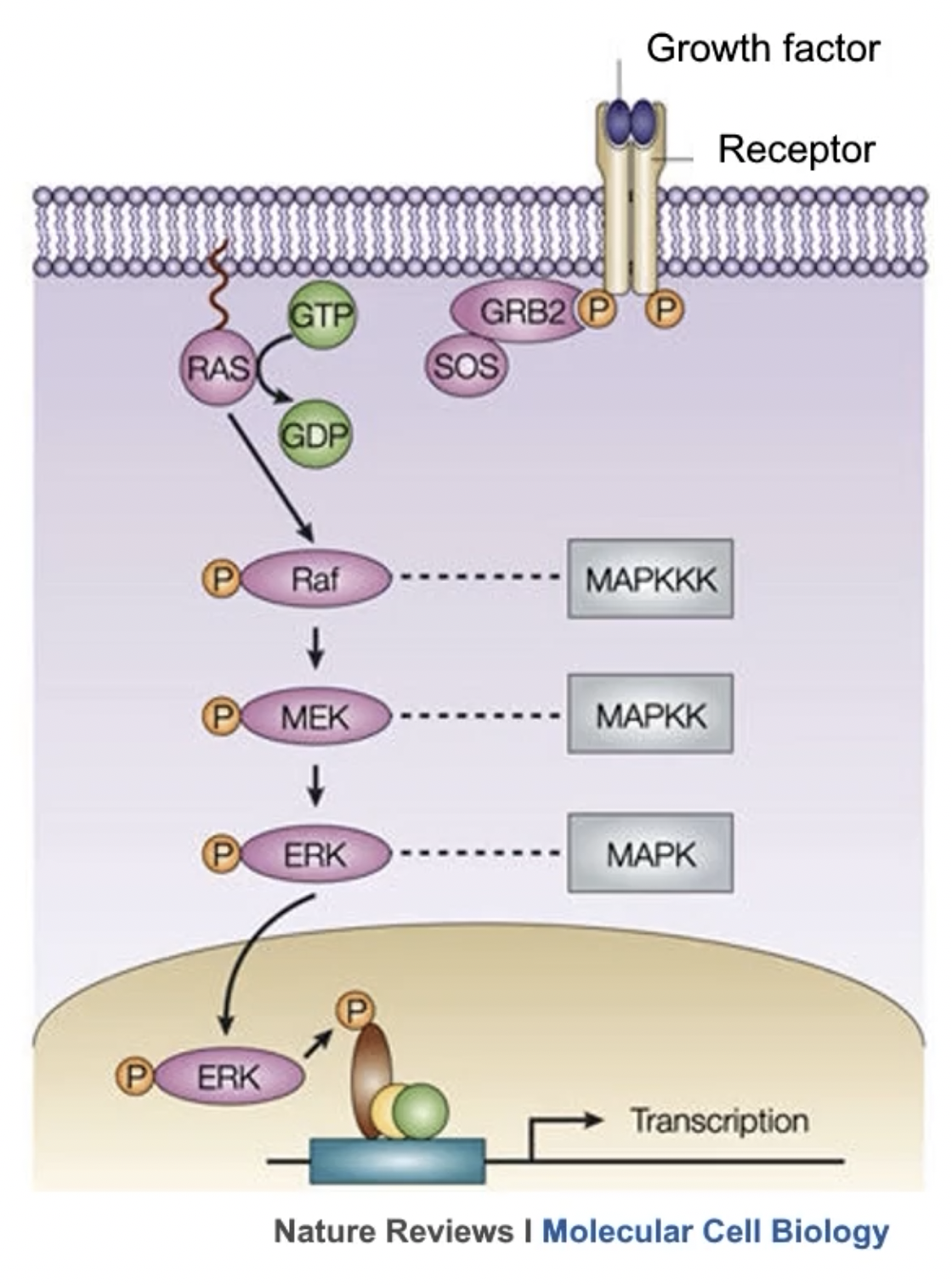

- 举个例子,MAPK信号通路是人体内重要的信号通路之一,主要参与细胞的生长、分裂和分化。MAPK信号通路的激活主要通过SOS-RAS-Raf途径来实现

- 在40%的人类黑色素瘤当中含有体细胞突变,这种突变使得Raf蛋白的结构发生改变,不需要上游信号的刺激就能直接活化MAPK信号通路

- 除了MAPK之外,PI3K-Akt也是重要的生长相关信号通路,在某些肿瘤细胞中能够检测到PI3K催化亚基的突变,进而导致PI3K的通路活化,这就是体细胞突变导致癌细胞持续增殖的典型例子

下调增殖的负反馈失灵

- 在细胞内存在着一定的,抵抗增殖的负反馈调节机制,用来维持细胞内调节通路的稳态

- 如果负反馈调节机制出现问题,那就很可能促进细胞的增殖,

- 一个典型的例子是原癌基因RAS,其也被称作”小G蛋白“(相对于7次跨膜的G蛋白偶联受体GPCR),具有内在的GTP酶活性,能使结合在自己身上的GTP降解为GDP,而转变为失活状态,这就是一种负反馈调节机制。正常情况下活化信号的传递是暂时的,而原癌基因的活化则降低了GTP酶的活性,使RAS-GTP转变为RAS-GDP的过程受阻,造成MAPK信号通路过度激活,从而导致细胞的过度增殖。

- 类似的例子还有抑癌基因PTEN的突变,作为一种脂类磷酸酶,PTEN通过将细胞膜上的PIP3去磷酸化,生成PIP2,来实现拮抗PI3K-Akt信号通路的作用,最终阻止肿瘤的发生和发展;PTEN功能缺失相当于放大PI3K信号通路,在多种癌症模型中促进实体肿瘤的生成。

增殖信号过强引起衰老

- 过去对于癌基因的研究,认为原癌基因的激活和蛋白的持续表达,能够加快癌细胞的增殖速度,进而促进肿瘤的生长;近年来随着研究的深入,这个观点遭到了一定程度的质疑

- 一个例子是RAS,Raf和Myc等蛋白的过度表达会引起细胞的抑制,甚至诱导细胞的衰老和死亡

逃避生长抑制

- Evading Growth Supressors

- 癌细胞除了激活增殖的正刺激生长喜好能力之外,还具有回避生长抑制的特征;迄今为止,已经发现了数个限制细胞生长和增殖的抑癌基因,其中代表性的是Rb和p53,它们作为中央节点,调节细胞的增殖和凋亡程度;Rb和p53功能异常则会导致细胞逃避生长抑制

- 此外,肿瘤细胞还会通过减弱接触抑制和破坏TGF-β信号通路来逃避生长抑制

抑癌基因缺失

- Rb是最早发现的人类抑癌基因,由本文作者Weinberg首次报道

- Rb基因的作用在这里

- 癌细胞存在功能性的Rb通路缺陷,造成细胞生长和分裂失控,进而导致持续的增殖

- 除了Rb之外,p53也是一种重要的抑癌基因,p53基因的作用可以复习这篇文章

- 在恶性肿瘤当中,50%以上会出现p53基因的突变,具有p53突变的细胞失去了监视和修复的功能,最终造成癌细胞的恶性增殖

接触抑制减弱

- 在体外培养的正常细胞中,贴壁生长的细胞一旦相互接触,产生单层细胞,就会停止增殖、抑制生长,这种现象被称为接触抑制

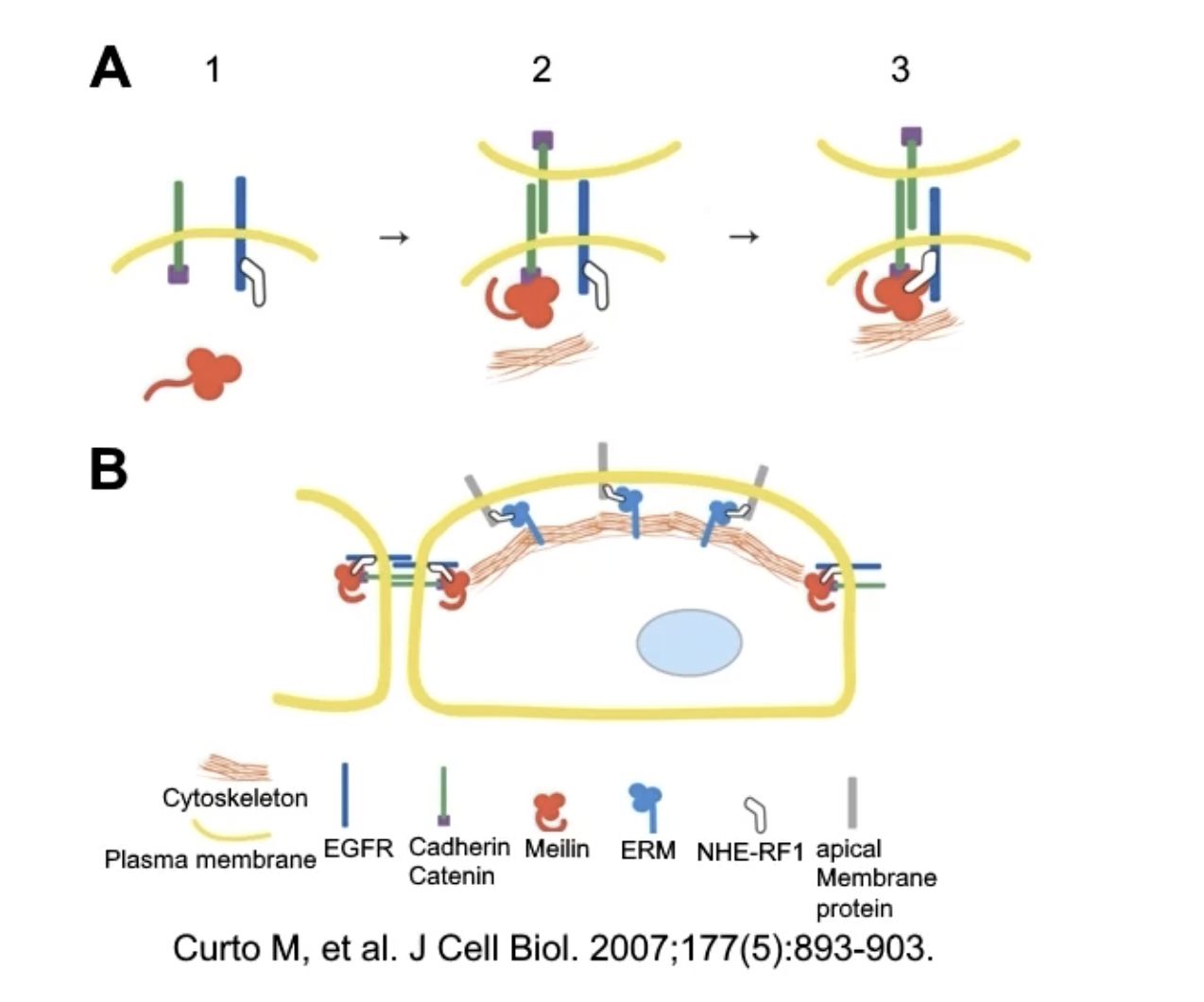

- 对于体外培养的肿瘤细胞,其接触抑制是被减弱了的,即使细胞堆积成群,依然可以继续生长。近年来的研究机制显示,肿瘤细胞规避接触抑制的内在机制可能与抑癌基因NF2有关。

- NF2基因编码细胞膜和细胞骨架蛋白Merlin,Merlin两端分别与细胞膜上的受体和细胞骨架相互结合,进而转导细胞信号

- 在上图Fig.A,在发生接触抑制的细胞中,Merlin与E-cadherin和EGFR偶联,阻止已经和配体结合的EGFR的内化作用,使EGFR信号通路不能持续激活,表现为接触性抑制

- 肿瘤细胞中可能存在NF2基因突变,导致Merlin功能缺失,当细胞过度增殖时,仍然可以检测到生长信号的持续激活,表现为接触抑制减弱

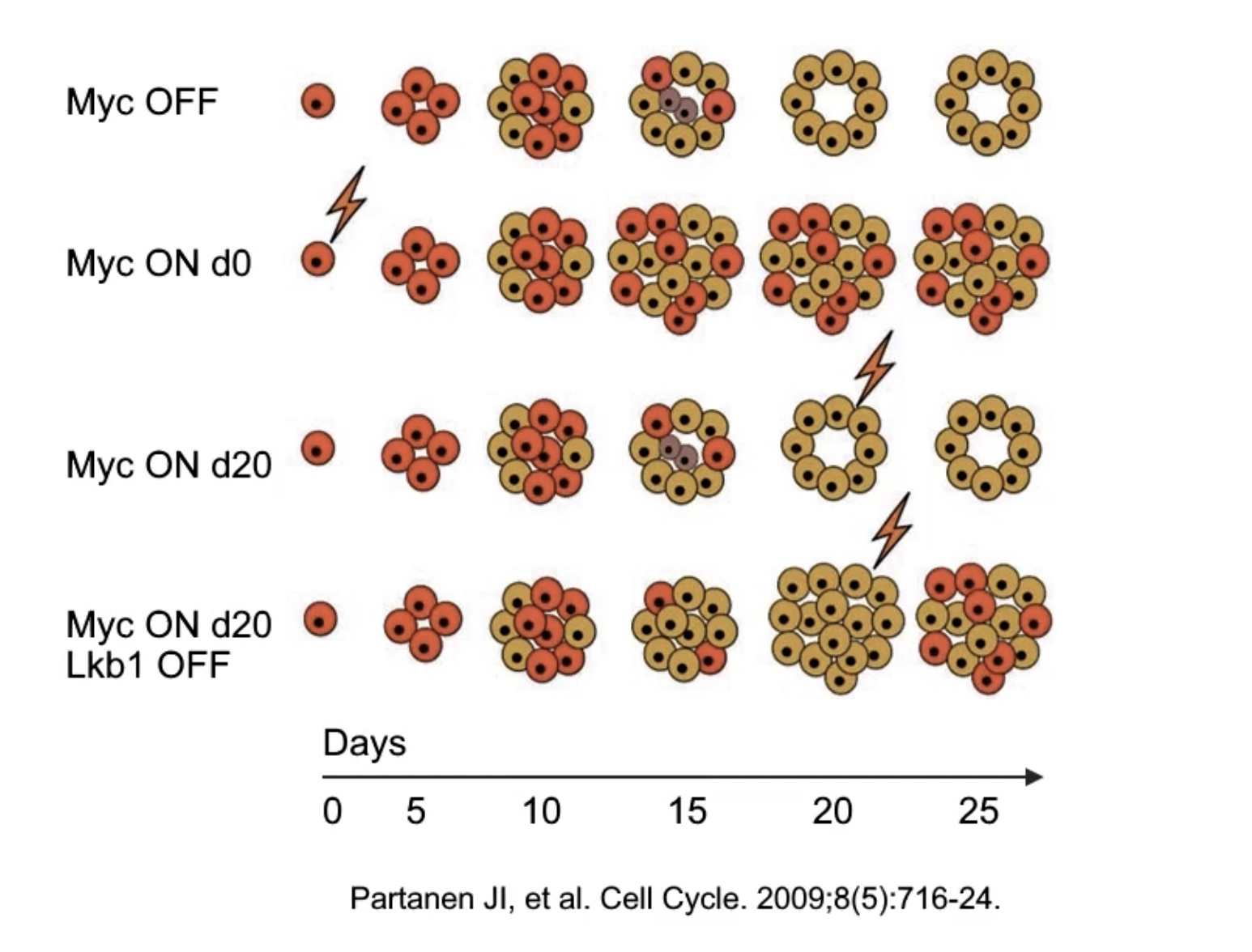

- 另一种接触抑制减弱的机制与抑癌基因LKB1有关,人类LKB1基因定位于19号染色体,编码产生一种丝/苏氨酸蛋白激酶,LKB1的主要功能是阻滞细胞周期,促进凋亡,抑制增殖;LKB1对细胞增殖/凋亡的调控可能是通过对Myc等原癌基因的调控来实现的,当组织细胞内Myc表达上调,并且具备稳定的上皮结构时,LKB1能够拮抗Myc的促有丝分裂效应

- 肿瘤细胞会出现LKB1的功能性缺失突变,这使得细胞对Myc诱导的转化变得敏感,最终逃避生长抑制

- 上图中,红色圆圈代表的是有增殖活性的细胞,黄色代表了静止期的细胞

- 在Myc OFF的情况下,增殖的细胞在生长为单层融合细胞之后,由于接触抑制,会逐渐进入静止期

- 第二行,处于增殖期的细胞如果经过了慢性的增殖激活,会失去接触抑制,细胞呈现为过度增殖的状态

- 第三行,对于静止期的细胞,即使出现Myc的激活,细胞受到接触抑制的限制,也不会过度增殖

- 第四行,静止期细胞Myc激活时,如果LKB1表达缺失,则会失去接触抑制,细胞呈现过度增殖

- 上图提示了LKB对于细胞增殖和凋亡的调节可能是通过Myc基因来实现的

TGF-β通路的破坏

- TGF-β信号通路由一类结构和功能相关的细胞因子构成,在正常细胞内主要发挥抑制增殖、促进凋亡和介导自噬,抑制血管生成等作用,继而维持正常细胞的稳态;但是在癌细胞内,TGF-β的作用出现了反转,它能够通过细胞增殖和免疫逃逸等方式,促进肿瘤的发生和发展,在晚期肿瘤中,TGF-β还可以诱导激活EMT,这使得肿瘤细胞具备高度恶性的特征

- 总而言之,TGF-β信号通路是一把双刃剑,在正常细胞和肿瘤早期主要起到抑制生长的作用,在肿瘤晚期发挥促进增殖的效果

抵抗细胞死亡

- 肿瘤细胞的恶性生长不仅收到细胞增殖的影响,同时也收到了细胞死亡的影响

抑制凋亡

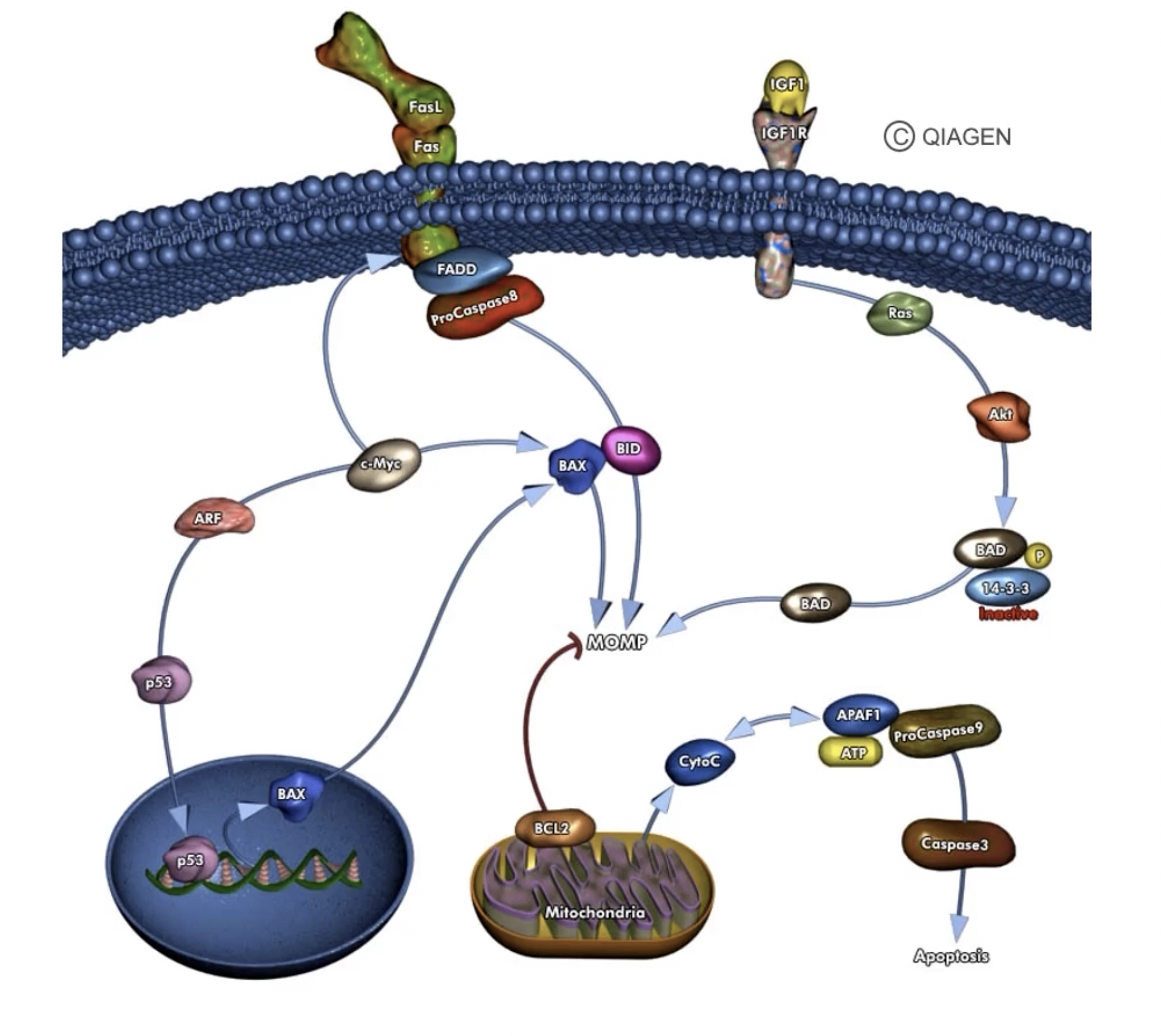

- 细胞凋亡的过程由上游感受器和下游效应器控制,感受器负责监控细胞内外环境,判断细胞状态,从而决定细胞是生存,还是死亡;常见的受体-配体组合感受器有传递生存信号的IGF-1/IGF-1R以及IL-3/IL-3,传递死亡信号的FasL/Fas,TNF-ɑ/TNFR

- 在感受器判断细胞状态后,效应器执行细胞凋亡的功能,细胞凋亡的中枢效应器是Caspase系统,凋亡主要有两条途径,分别是通过死亡受体介导的外源途径和线粒体细胞色素C的内源途径,研究者提出凋亡是抗癌的一道屏障,而肿瘤细胞可以通过各种机制逃避细胞的凋亡,其中最常见的是p53的突变,复习二十四型 Lesson 3 细胞凋亡

细胞自噬

- 复习二十四型 Lesson 5 细胞自噬

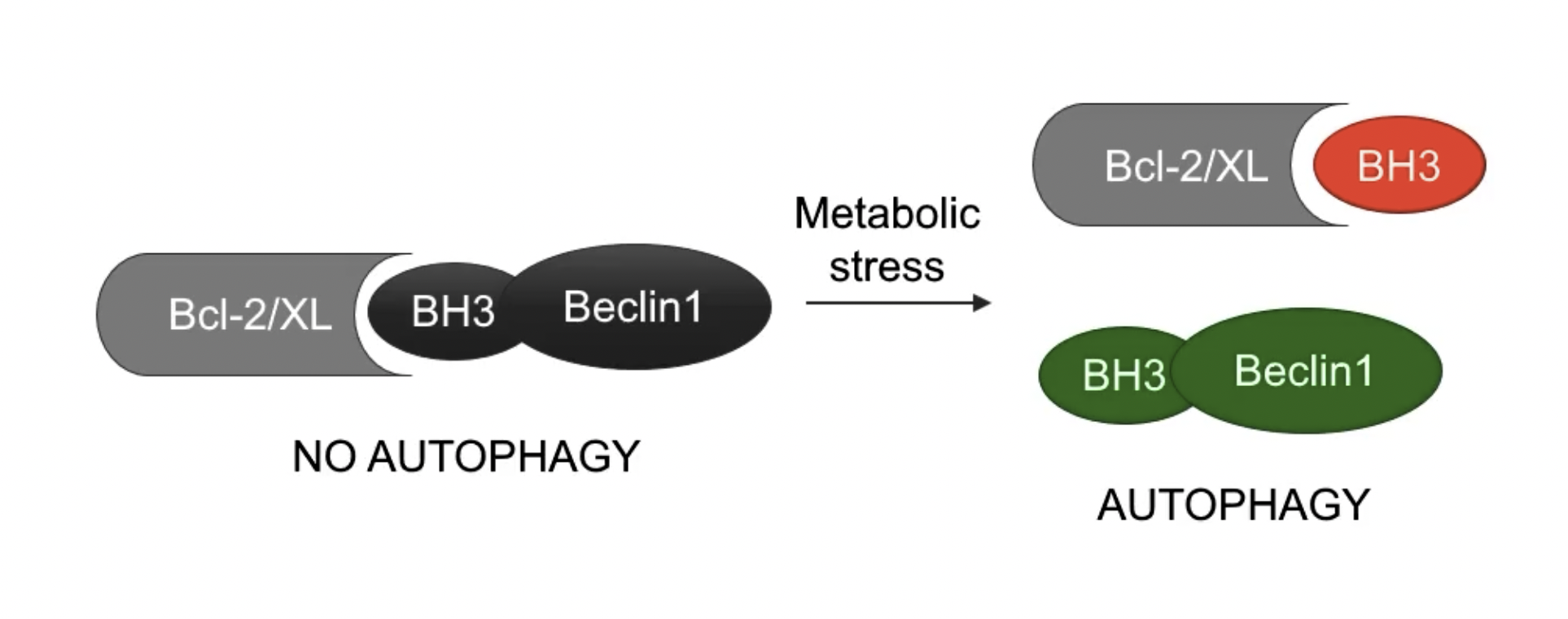

- 研究显示自噬具有双向性,在正常条件下细胞生长需要自噬来清除垃圾,应激状态下自噬也会被激活,导致细胞的病理性改变

- 凋亡和自噬密切相关,二者共同的通路是PI3K-Akt-mTOR,当细胞接受生长信号时激活PI3K通路,进而抑制凋亡和自噬;饥饿状态下PI3K通路受阻,从而诱导凋亡和自噬

- 凋亡和自噬的另一个联系是Beclin-1分子,它是自噬的明星分子,通常在自噬激活时表达升高,正常状态下Beclin-1通过BH3结构域,与Bcl-2蛋白持续结合,抑制自噬的发生;在营养缺乏、应激等条件下,Beclin-1与Bcl-2解聚,从而触发自噬和凋亡

坏死促炎

- 细胞坏死会促进炎症和肿瘤的形成,与凋亡和自噬不同,细胞坏死会诱导释放出一系列的细胞因子,进入周围组织的微环境中;一方面这些细胞因子会招募免疫细胞,进而清除细胞碎片,另一方面免疫细胞能促进肿瘤细胞的增殖、侵袭和转移,还有血管生成;以上都说明坏死细胞可能通过诱导免疫细胞(的出现)来促进炎症和成瘤。

无限复制

- Enabling Replicative Immortality

端粒维持机制

- 主要复习文献精读 Lesson 1的内容

端粒酶延迟激活

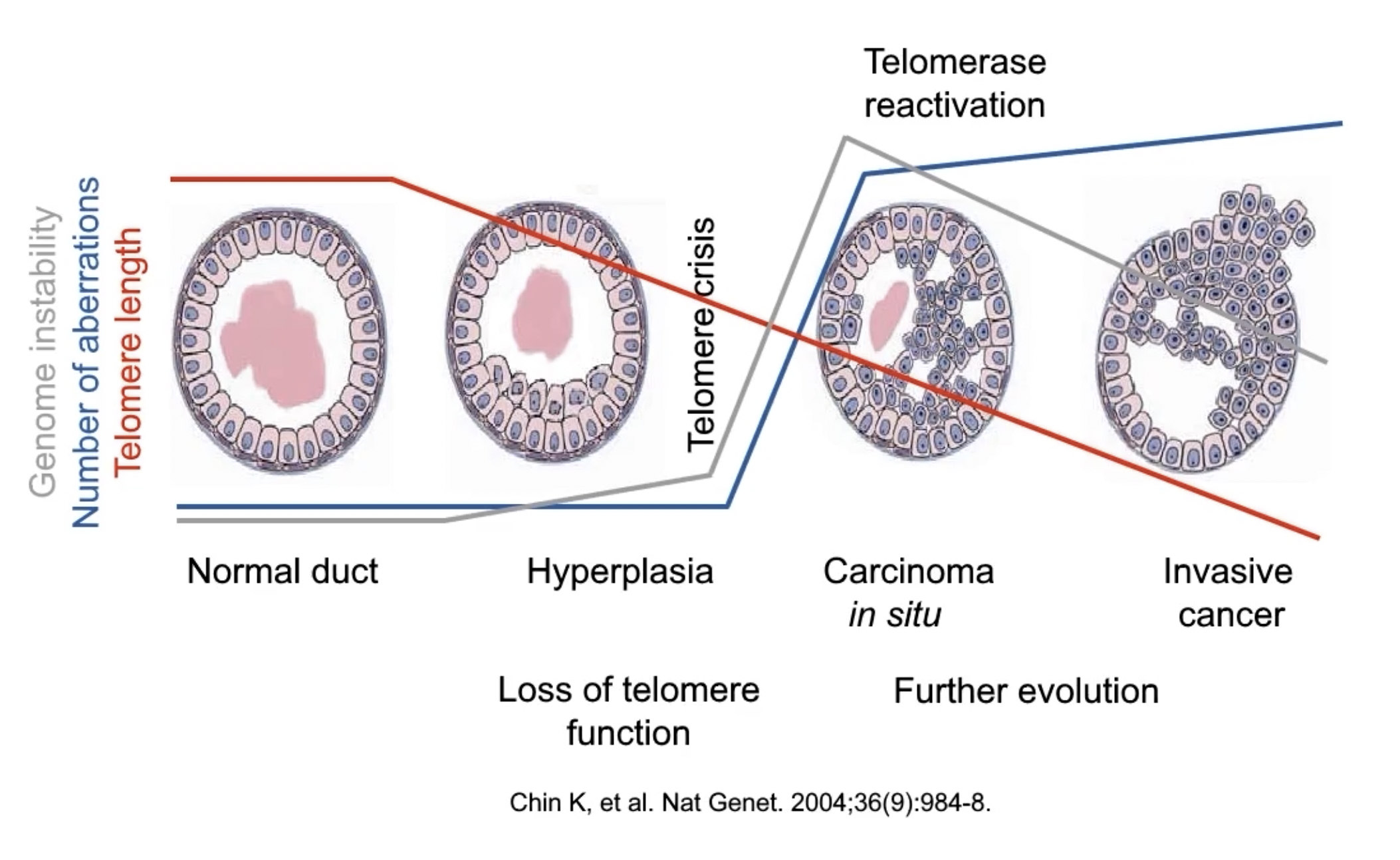

- 在肿瘤细胞无限复制方面,端粒就像是细胞有丝分裂的时钟,是细胞生命的度量衡

- 端粒酶延迟激活会影响细胞无限复制的能力,在肿瘤初期,癌细胞暂且不具备高表达端粒酶的能力,因此经常发生端粒末端转移酶缺失的危象,而短暂的端粒缺失会加快细胞发生恶变的进程

- 上图为乳腺癌的模式图,在癌前病变的初期,端粒酶表达降低,表现为端粒的缩短和染色体畸变;从癌前病变到原位癌的过程当中,肿瘤细胞度过“端粒酶危机”,通过端粒酶的再次激活修复端粒,获得肿瘤细胞无限增殖的能力

端粒酶新功能

- 过去我们认为端粒酶的主要作用局限在延长和维持端粒,保护遗传信息的完整性

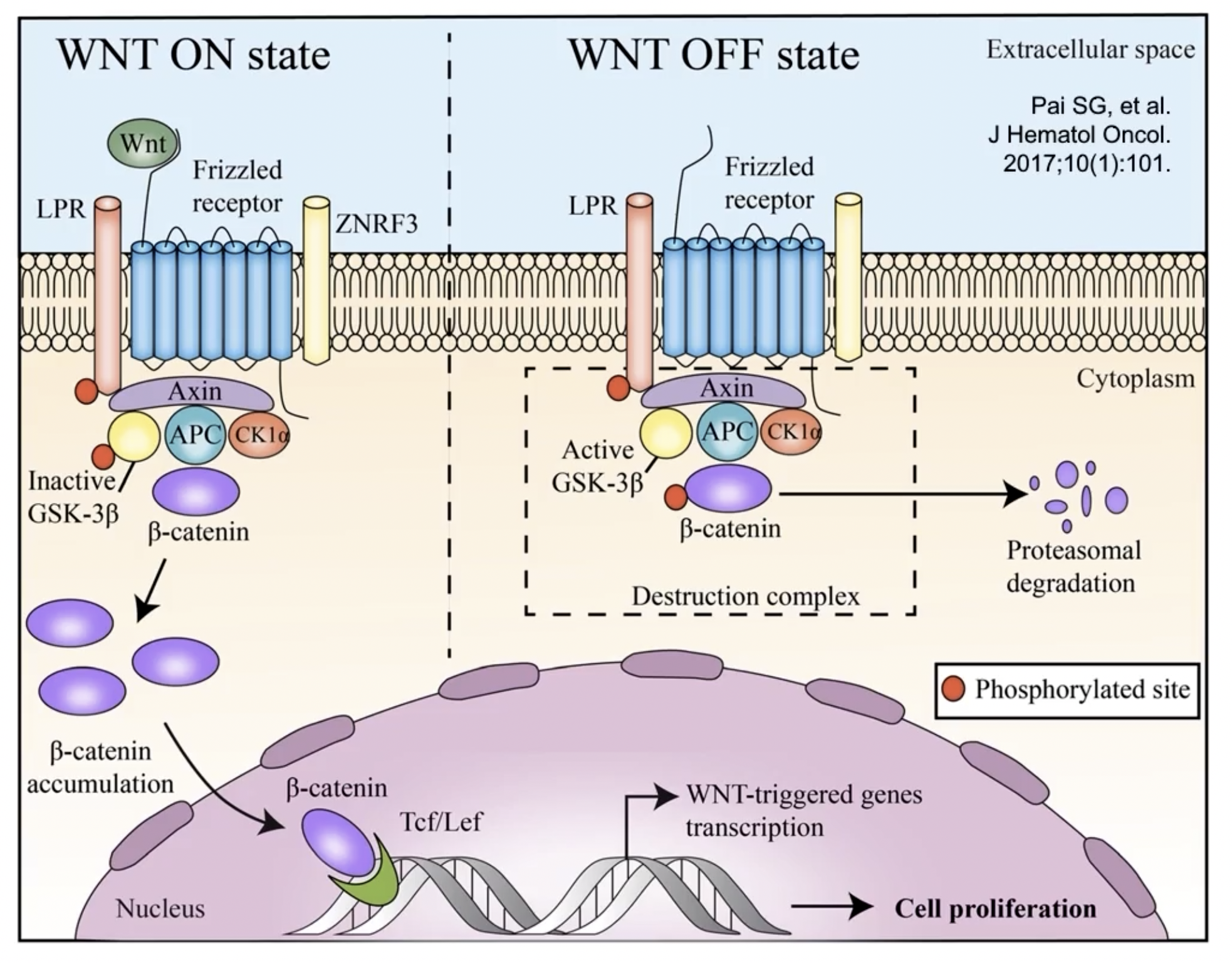

- 有研究显示,端粒酶除了与维持端粒的长度有关,还“解锁”了与细胞增殖有关的“新技能”,这个功能是通过激活Wnt/β-catenin通路来实现的

- Wnt蛋白与细胞表面受体结合,抑制下游的Axin-GSK-APC复合物,使得β-catenin在细胞内聚积,β-catenin入核之后与转录因子Tcf/Lef相互结合,促进端粒酶的表达

血管新生

- Inducing Angiogenensis

- 肿瘤的恶性增殖非常依赖于血管新生,在文献精读 Lesson 1中,作者主要讨论了抗血管新生因子,促血管新生因子和血管生长开关在癌细胞血管新生方面的作用

- 在肿瘤附近血管新生活跃的环境中,以VEGF和FGF为主的促血管新生因子分泌增加,以TSP-1为代表的抗血管新生因子相应地减少

内源性抑制剂抗血管新生

- 主要讨论TSP-1的功能,复习文献精读 Lesson 1的内容

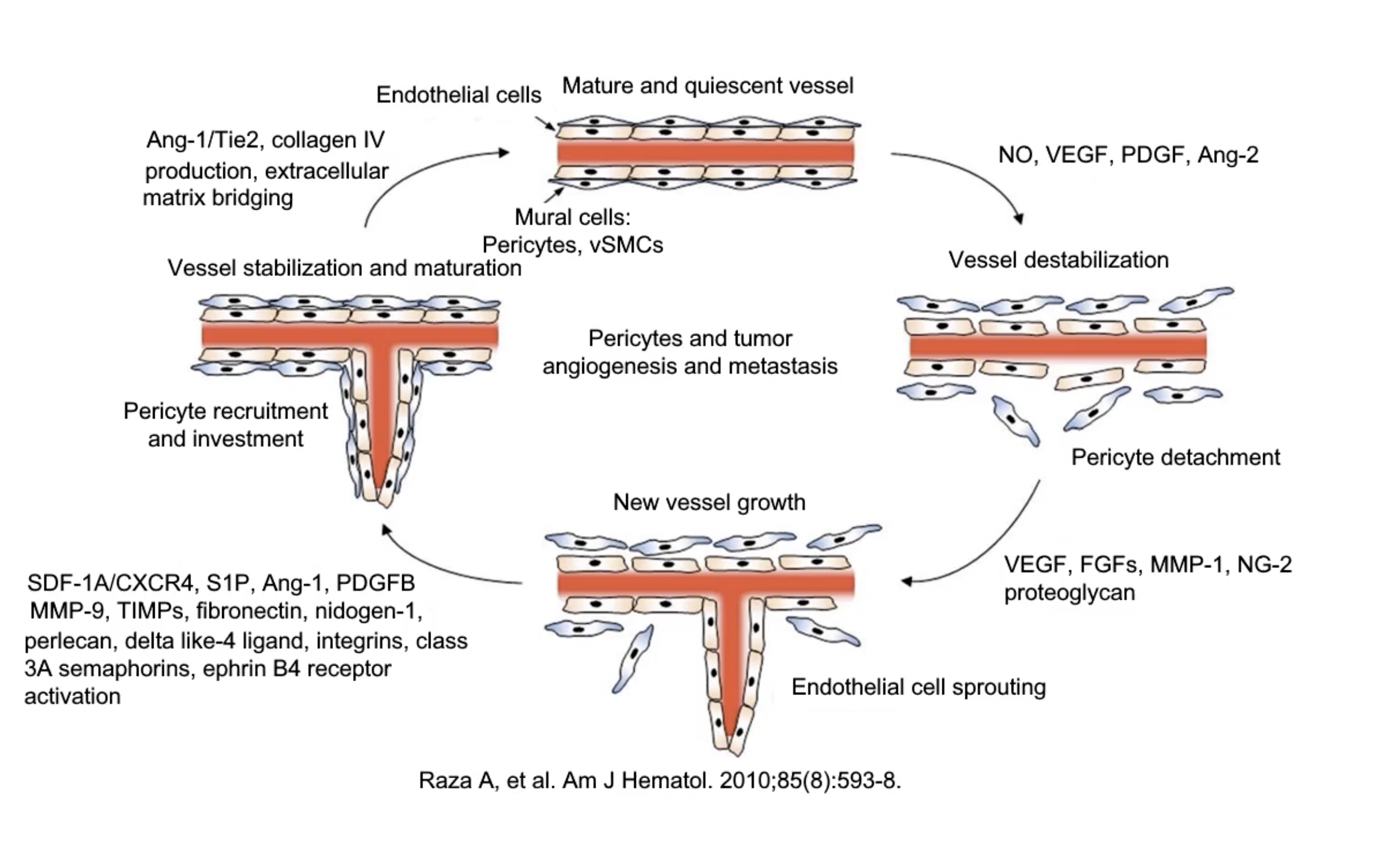

周皮细胞促进血管新生

- 周皮细胞简称周细胞,是一类扁平、有细胞突起,具有收缩性的细胞,在正常的脉管系统中,它们紧密地排列在内皮细胞外,为内皮细胞提供机械和生理支持,对于促进血管的生长发育和维持内环境的稳定具有重要的作用

- 与正常组织不同,肿瘤组织的周细胞排列疏松,但其与肿瘤的血管新生密切相关

- 图中最上方的血管,其边缘紧密排列着内皮细胞和周皮细胞

- 看到右边的图,在VEGF等促血管生成因子的作用下,血管稳态被破坏,周细胞解离

- 最下图,从周细胞解离的状态进一步发展为了出芽式的血管新生,接着在细胞因子的作用下招募周皮细胞,形成新的血管

骨髓衍生细胞促进血管新生

- 骨髓衍生细胞主要包括巨噬细胞、中性粒细胞、肥大细胞和骨髓祖细胞

- 在细胞因子的作用下,它们能在癌前病变区域浸润,触发肿瘤的血管新生开关,维持与肿瘤相关的持续血管生成

侵袭转移

- Activating Invasion & Metastasis

- 在肿瘤发展的过程中,或早或晚,原发肿瘤都会侵袭临近的组织,通过血道或淋巴道到达远端组织器官,形成新的转移灶。

- 在文献精读 Lesson 1中,作者主要介绍了钙离子依赖的细胞黏附素CAMs,细胞黏附分子Cadherin和整合素Integrin和蛋白酶Protease在侵袭转移中的作用,新版综述主要增加了EMT、MET和基质细胞对肿瘤转移的影响。

EMT调节侵袭转移

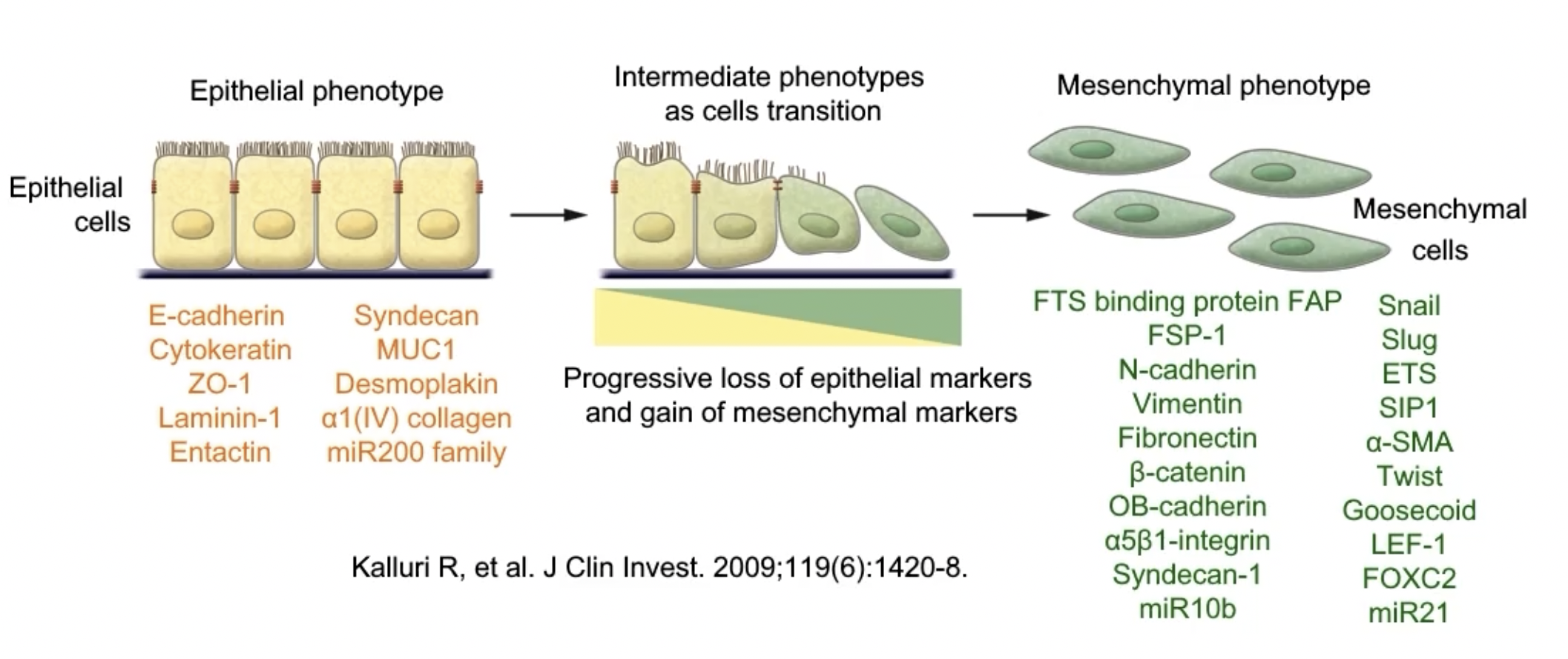

- 从上皮细胞到间质细胞的转分化,在这个过程中细胞间黏附缺失,移动性增强,并具有降解基质和抵抗死亡的特征,最终赋予细胞侵袭和转移的能力,因此有研究认为EMT是早期侵袭和转移的重要过程

- 在EMT过程中,原发肿瘤的上皮细胞失去了极性,变得松散,从基底膜脱落,获得了比较高的迁移与侵袭,抗凋亡和降解ECM等的基质表型,细胞形态发生变化,表达的标志物也会发生对应的变化

- 典型的EMT biomarker有:E-cadherin表达降低,N-cadherin、Vimentin、Snail、Slug和Twist表达升高

- 总而言之,癌细胞可以通过激活EMT,促进肿瘤的侵袭和转移

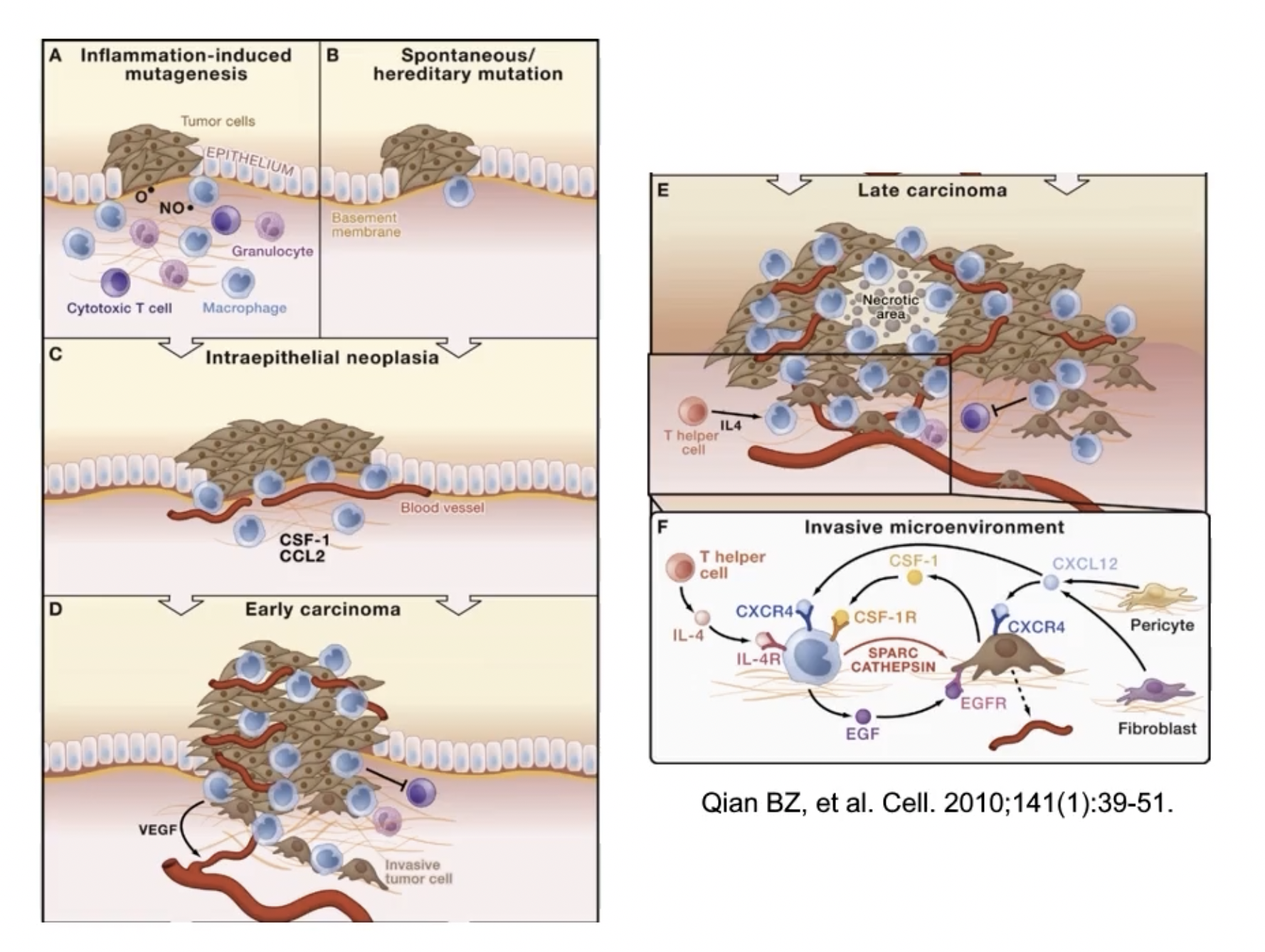

基质细胞促进转移

- 在肿瘤细胞的刺激下,间充质干细胞MSC能分泌细胞因子CCL5,CCL5反过来作用于癌细胞,促进其侵袭转移

- 此外,肿瘤相关巨噬细胞TAM能分泌基质降解酶,促进癌细胞的局部浸润

- TAM还能分泌表皮生长因子EGF,刺激癌细胞的生长和增殖;同时,癌细胞又能产生CSF-1,激活巨噬细胞

- 总而言之,肿瘤细胞与癌细胞之间的交互作用可以促进癌细胞的侵袭和转移

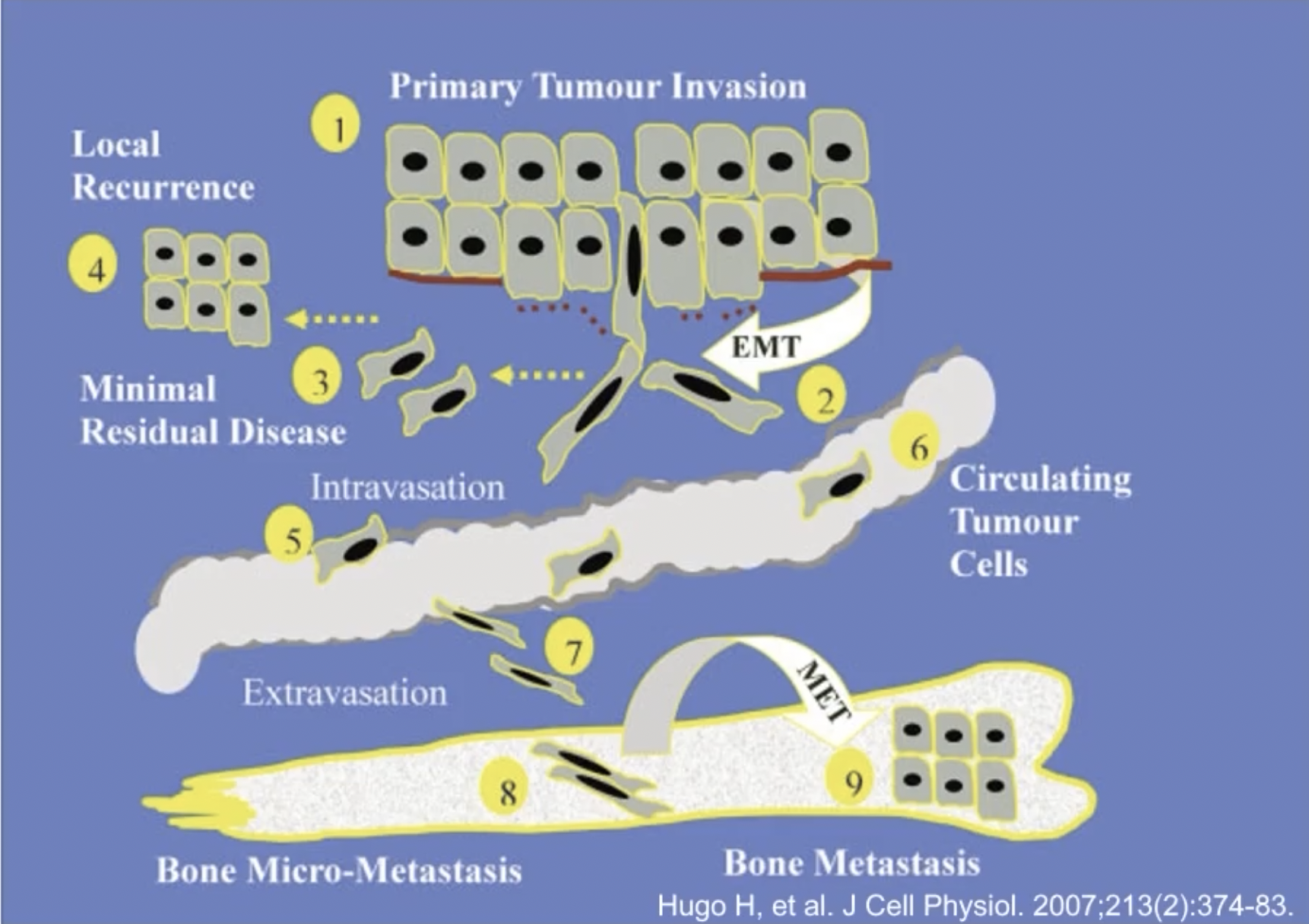

侵袭生长的可塑性

- 某种意义上说,EMT可以看到肿瘤转移的始动环节;近年来的研究表明,肿瘤细胞在侵袭转移的整个过程中,会出现从EMT到MET的“剧情反转”,我们将其称为肿瘤侵袭生长的可塑性

- 癌细胞通过MET可以获得上皮表型和黏附能力,最终有利于肿瘤归巢并形成新的转移

侵袭影响癌症类型

- 前述的EMT是一种调节肿瘤侵袭转移能力的重要程序,初次之外还有两种侵袭形式与肿瘤转移有关,分别是整体性侵袭collective incasion与阿米巴样侵袭amoeboid invasion

- EMT的特点是部份上皮细胞向间质细胞的转分化,而整体性亲戚是指全部肿瘤细胞向临近组织的扩张,其转移性比较弱,可能是这种侵袭形式缺乏肿瘤转移的内在功能,典型的例子是鳞状细胞癌

- 阿米巴样的侵袭机制尚不明确,目前的研究显示,在这种形式当中,单个癌细胞表现出形态学上的可塑性,这种细胞的变形性有利于其在ECM中“滑行”

基因突变

- 基因组不稳定与突变Genome Instability and Mutation

- 正常状态下细胞的基因突变率保持较低的水平,机体能够通过免疫监视、DNA修复等机制维持基因组的稳定性,但是大部份癌细胞会伴随着基因组的不稳定,比如染色体的缺失、重复、倒位、易位和重排等现象,在这些过程中会发生大量的基因突变,导致癌细胞获得某些特征

p53基因突变

- 正常的组织细胞能直接修复受损的DNA,或者清除DNA损伤,激活修复机制,进而达到维持基因组稳定性的目的,这种正常的DNA修复机制被称为基因组守护者

- p53的作用复习这篇文章

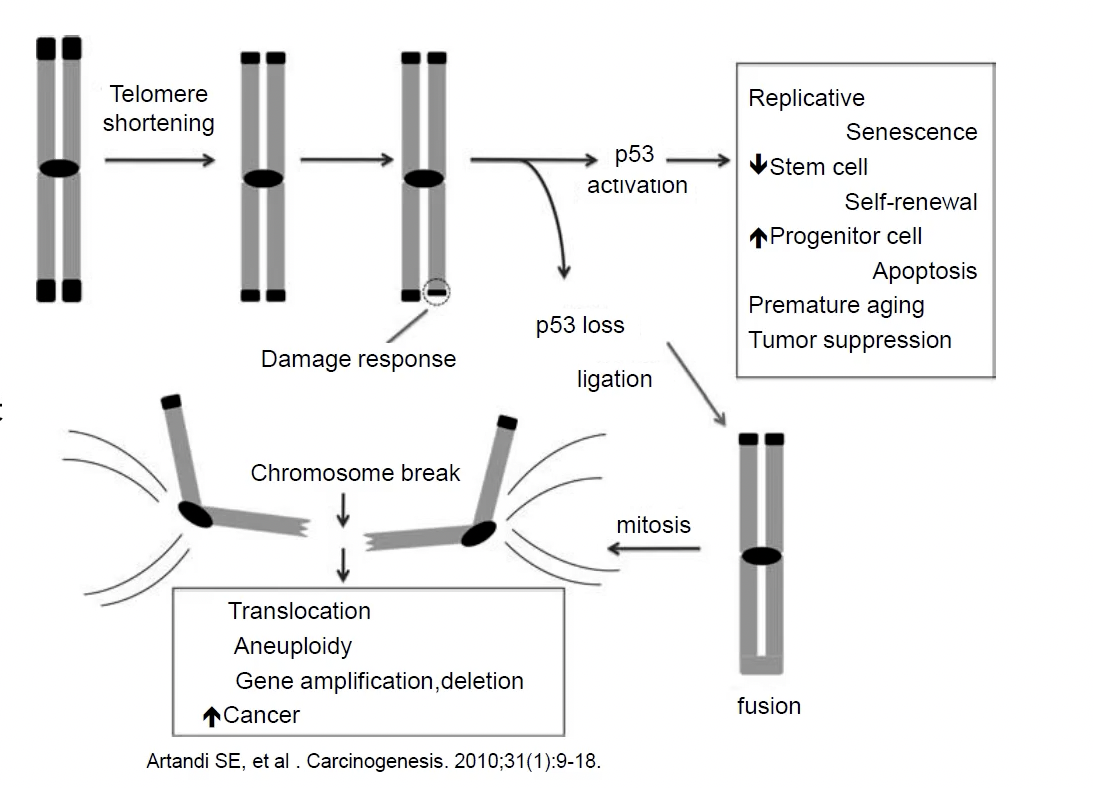

端粒DNA丢失

- 端粒在基因组稳定性中的内容复习这篇文章

- 一方面,端粒和端粒酶激活赋予了癌细胞无限增殖的能力,另一方面,如果端粒DNA缺失,就会造成染色体不稳定,出现染色体的片段扩增或者丢失的现象

- 在端粒DNA缺失的状态下,染色体可能发生末端融合,这种异常如果不能被修复,可能在后续的染色体复制、有丝分裂过程中发生染色体断裂等重大错误

促瘤炎症

- Tumor-Promoting Inflammation

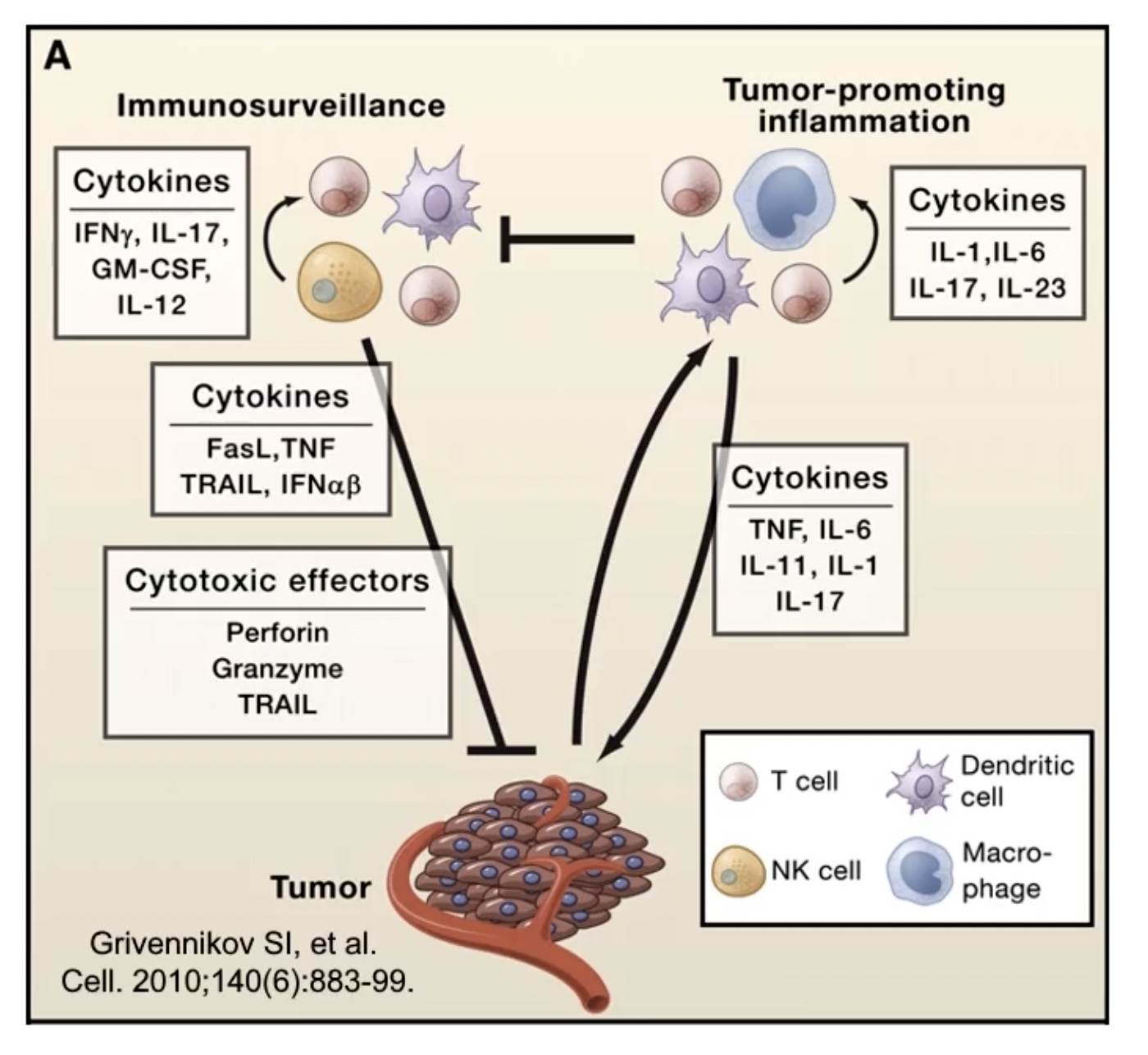

- 过去人们认为机体能够通过免疫应答和炎症反应来清除肿瘤细胞,但是近年来随着研究的深入,我们发现炎症能释放一系列生物活性分子,促进肿瘤的氧化进展

炎症释放肿瘤因子&炎症促进癌症演化

- 炎症能够释放细胞因子如生长因子、促血管新生因子和ECM降解酶,激活NF-κB-Stat3等信号通路,促进癌细胞增殖、血管新生和侵袭转移;此外,炎症还能释放EMT信号,或者产生以活性氧ROS为代表的化学物质,进一步诱导肿瘤的侵袭转移

- 在某些条件下,处于癌前病变或肿瘤早期的炎症比较明显,这些炎症具备促进肿瘤发展,并使其演化为侵袭性癌细胞的能力

能量代谢异常

- Deregulating Cellular Energetics

- 细胞的能量主要来源于糖代谢,糖代谢有两种主要的产生能量的途径,糖酵解和养花磷酸化,正常哺乳动物在有氧条件下糖酵解被抑制,主要通过有氧呼吸

- 经过长期研究发现,肿瘤细胞在恶性增殖过程中,能量代谢发生了改变,这可能是癌细胞为了适应增殖的能量需要所发生的代谢重构。

Warburg效应

- 在肿瘤研究的初期,人们发现肿瘤细胞大量消耗葡萄糖,但是却不能高效产能,瓦博格效应很好地回答了这个问题,在氧气充足的条件下,肿瘤细胞的糖酵解同样活跃,这种有氧糖酵解表现为葡萄糖摄取率升高,代谢产物乳酸含量升高

- 在有氧调节下,癌细胞由氧化磷酸化转变为糖酵解的代谢重构现象曾经难以理解,毕竟与氧化磷酸化相比,糖酵解产生的能量只有前者的1/18

重构能量代谢

- 有研究显示,肿瘤细胞内葡萄糖转运蛋白GLUT1的表达升高,机体中的葡萄糖转运是在GLUT1的调控下,通过细胞膜表面的疏水层,从而实现细胞对葡萄糖的摄取,上调GLUT1可以大量促进葡萄糖进入细胞质,显著提高肿瘤细胞对葡萄糖的摄取和应用,为糖酵解提供充足的原料,促进ATP的生成

- 此外,原癌基因Ras和Myc,以及抑癌基因p53的突变会影响糖代谢过程关键分子的表达,也能够造成肿瘤细胞的能量代谢异常

- 举个例子,肿瘤细胞原癌基因Ras突变之后,能激活PI3K-Akt-mTOR信号通路,进而调节GLUT1的表达;此外,肿瘤细胞在低氧条件下也会激活糖酵解的途径;有意思的是,并非所有的细胞都依赖糖酵解产生能量,在某些肿瘤内含有不同的细胞亚群,其在能量产生的途径上各有特点,有些细胞亚群主要依靠糖酵解产能,另一些亚群利用部份三羧酸循环TCA产生能量

免疫逃逸

- Avoiding Immune Destruction

- 人体的正常免疫系统具有免疫防御、免疫自稳和免疫监视的功能,虽然机体通过免疫应答能够产生抗肿瘤效应,但是仍然有癌细胞在体内肆虐生长、甚至导致宿主死亡,这说明癌细胞在长期的进化过程中能逃避宿主免疫系统的攻击,或者通过某种机制,使机体不能产生有效的抗免疫应答。

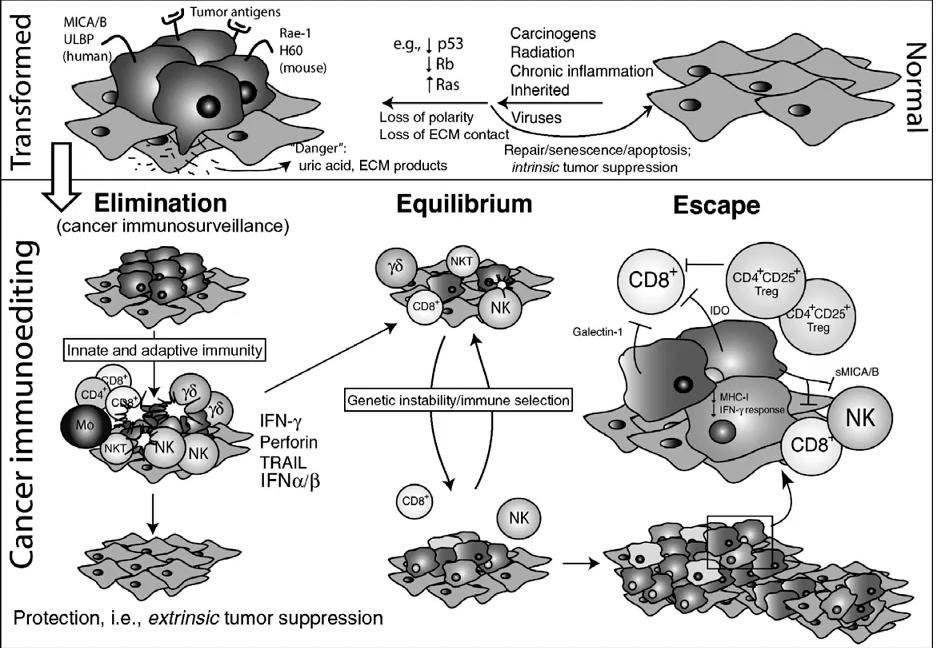

- 在肿瘤细胞发生免疫逃逸的过程中,免疫编辑和免疫抑制起到了重要的作用

免疫编辑

- 动物实验显示,与正常小鼠相比,免疫缺陷小鼠的肿瘤发生率更高,产生速度也更快,尤其是CD4+ T/CD8+ T/NK细胞发育异常或缺陷的小鼠内,其成瘤性更强。此外,对于T细胞和NK细胞联合免疫缺陷的小鼠,则更容易导致肿瘤的发生

- 以上结果说明,在某些动物模型中,先天性和获得性的免疫应答能显著提高机体的免疫监测功能,最终消灭肿瘤

- 移植瘤的实验显示,对于同系宿主,来源于免疫缺陷小鼠体内的癌细胞通常很难引发二次肿瘤,然而在诱发移植瘤方面,那些来源于免疫系统正常的小鼠癌细胞却表现出与原宿主癌细胞同样的成瘤活性,这主要是由于免疫编辑的出现

- 机体通过免疫编辑控制肿瘤生长,并重塑肿瘤免疫原性。这个过程主要包括清除,平衡和逃逸三个阶段,由于这3个阶段的英文单词都以”E”开头,故免疫编辑也被称为3E学说

- 清除:机体在执行免疫功能时,通过免疫应答破坏癌细胞的过程

- 平衡:抑制肿瘤生长,并重塑免疫细胞的免疫原性

- 逃逸:在此阶段,弱免疫原性的肿瘤细胞逐步增殖,并呈现为肉眼可见的肿瘤

- 因此,强免疫原性的肿瘤细胞,在具有强免疫应答的宿主内,通常会被清除;而弱免疫原性的癌细胞能够发生免疫逃逸,进而生成并产生实体肿瘤;当癌细胞产生于具有免疫缺陷的宿主时,具有免疫原性的癌细胞不能被有效清除;而当它们被移植到下一个免疫功能正常的宿主时,通常会被免疫细胞攻击和破坏

免疫抑制

- 肿瘤细胞为了成功避开宿主免疫细胞的攻击,还可能通过抑制宿主的免疫状态达到实现免疫逃逸的目的

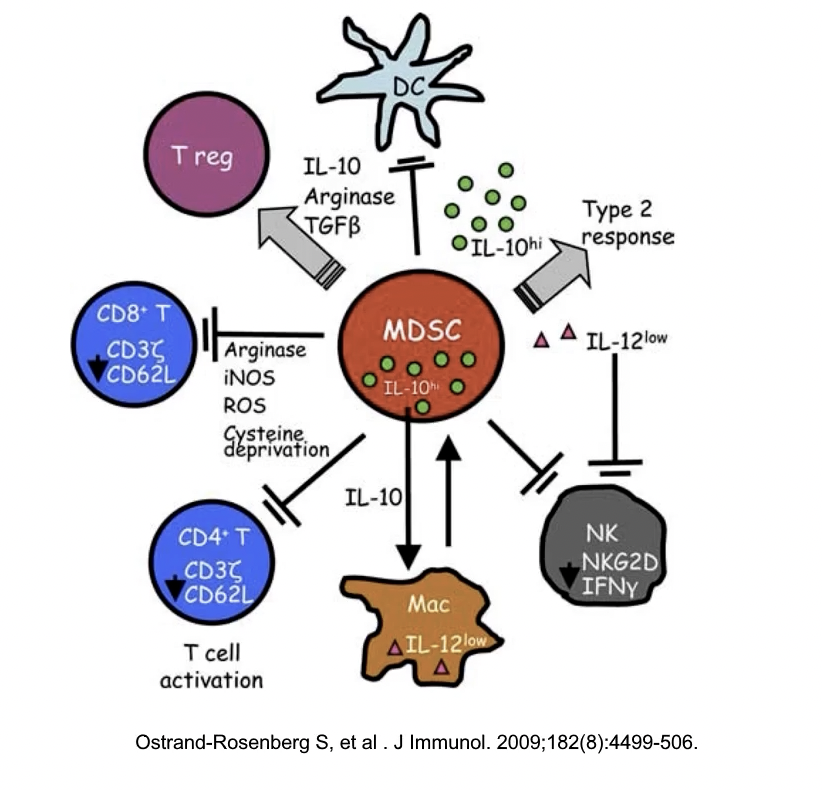

- 举个例子,癌细胞能够释放以TGF-β为代表的免疫抑制因子,进而抑制CTL和NK细胞的功能,此外,肿瘤微环境中存在着一系列具有抑制作用的细胞,比如骨髓来源的肿瘤抑制细胞MDSC和调节性T细胞Treg,这两类细胞都可以抑制CTL的作用,进而达到免疫逃逸的目的

免疫微环境

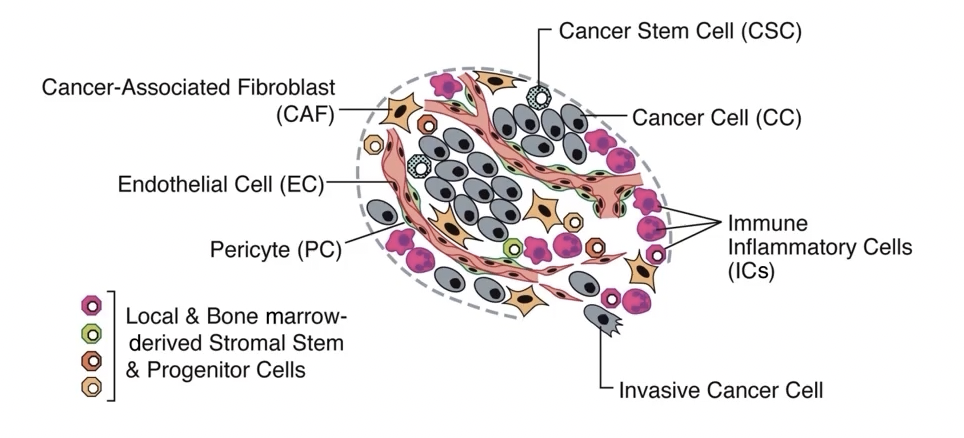

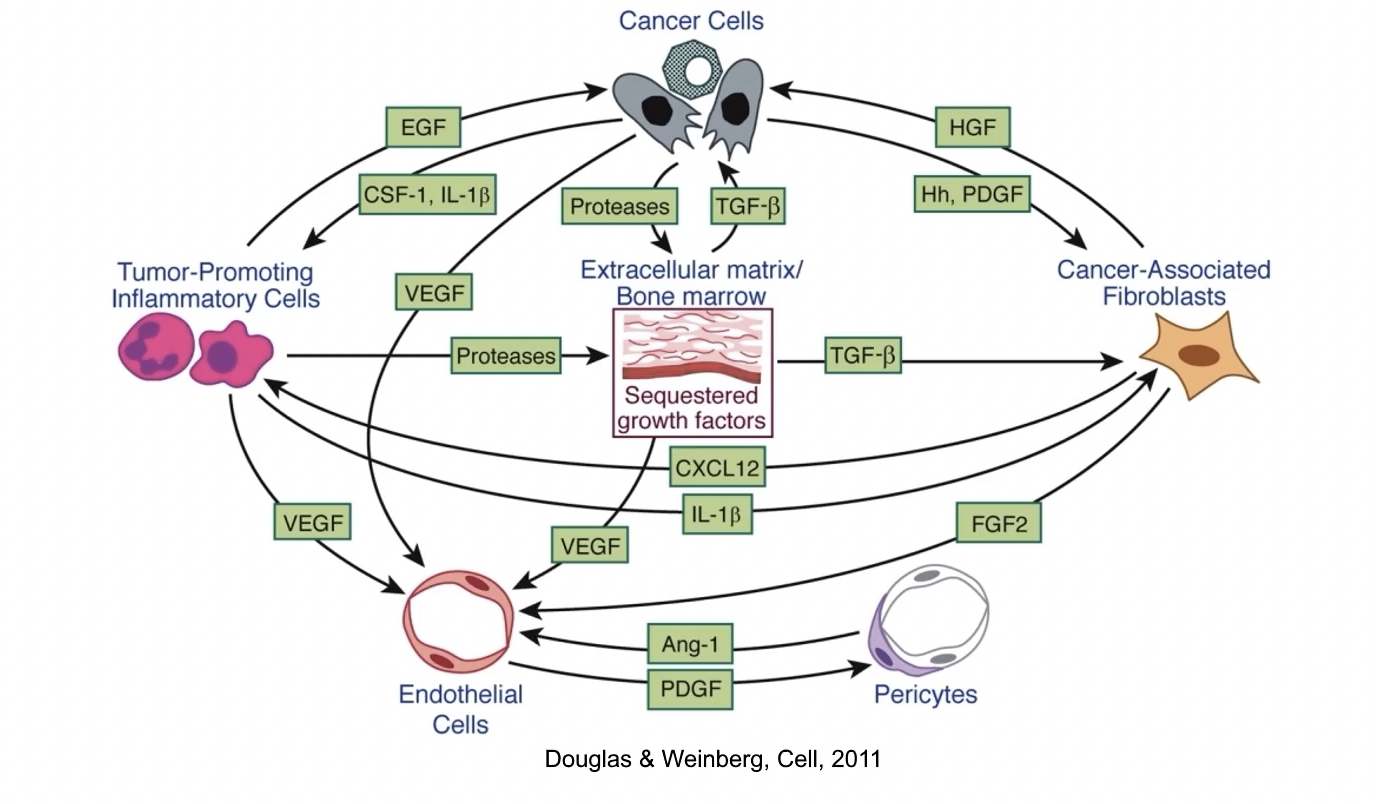

- 在2000年,作者的上一篇文章中,提到了肿瘤与基质细胞之间的相互作用,除了肿瘤细胞本身的改变之外,以成纤维细胞,内皮细胞为主的基质细胞在促进肿瘤细胞生长的过程当中也起到了关键的作用。

- 有研究显示,许多肿瘤细胞的生长信号,均起源于肿瘤组织的基质成份,基质细胞可以释放促肿瘤细胞生长的因子,在某些肿瘤当中,炎性细胞可能会促进恶性细胞的生长而不是抑制其生长,这就是异种细胞通讯的观点

- 在新版综述当中,作者把能影响肿瘤细胞生长的异种细胞归纳为肿瘤微环境,目前的研究发现肿瘤微环境中的细胞一共有以下几类:肿瘤干细胞CSC,内皮细胞EC,周皮细胞PC,炎症细胞IC和肿瘤相关成纤维细胞CAF

- 肿瘤干细胞是一类通过自我更新和多向分化维持肿瘤增殖潜能的细胞群,传统观点认为肿瘤是由体细胞突变而成,但这无法解释肿瘤细胞无限复制的获得性特征;肿瘤细胞生长增殖和侵袭转移的特点与干细胞十分相似,肿瘤干细胞的提出为我们重新认识肿瘤的起源和本质,以及研发新的临床治疗策略开发了方向

- 肿瘤干细胞与EMT之间的相关性:一方面,诱导EMT可以促进肿瘤细胞获得干细胞特性;另一方面,肿瘤干细胞同样具有EMT的特征

- 肿瘤微环境中的内皮细胞通过参与血管新生,为肿瘤细胞的生长增殖和侵袭转移中起到了重要的作用,肿瘤细胞居于血管新生开关,当开关打开时,能够激活内皮细胞相关信号通路,进而参与血管新生的构建

- 周皮细胞作为内皮细胞的机械和生理支持,对于促进血管内皮细胞的生长和发育,以及维持内环境的稳定起到了重要作用,周皮细胞能够分泌Ang- Ⅰ,其与内皮细胞表面表达的TIRE-2受体结合后,能够传导抗增殖信号;此外,周皮细胞还能表达低水平的VEGF,维持内皮细胞的稳态

- 来源于免疫系统的炎症细胞也与肿瘤细胞之间具有密不可分的关系,对于癌细胞来讲,炎症细胞是一把双刃剑,既有抗癌也有抑癌的作用

- 一方面,在大多数肿瘤组织当中,能够检测到抗肿瘤的NK和CTL

- 另一方面,炎症能够释放生长因子,促血管新生因子和细胞外基质酶等细胞因子,激活NF-κB等信号通路,促进癌细胞的增殖、血管新生和侵袭转移

- 成纤维细胞以各种比例存在于肿瘤当中,形成肿瘤相关成纤维细胞CAF,CAF主要有两种不同的细胞类型,分别是支持正常上皮细胞的类成纤维细胞和基成纤维细胞,后者的生物学特性和功能与组织来源的成纤维细胞显著不同,具体表现为在创伤区域或慢性炎症中大量增高

- 将混有CAF的肿瘤细胞接种到小鼠体内,可以发现小鼠的成瘤性明显增强,这说明肿瘤相关的成纤维细胞能够显著增强癌细胞的生长增殖,血管生成和侵袭转移。

总结与展望

- 近年来,肿瘤靶向治疗取得了显著进步,目前大多开发的靶向药物都能与癌细胞的新十大特征相互呼应