- 通过解读数据的内在逻辑,抓取关键信息,把文章论证的思路把握住,这样才能提炼出通用的研究框架,达到一通百通的效果。

文章论证逻辑梳理

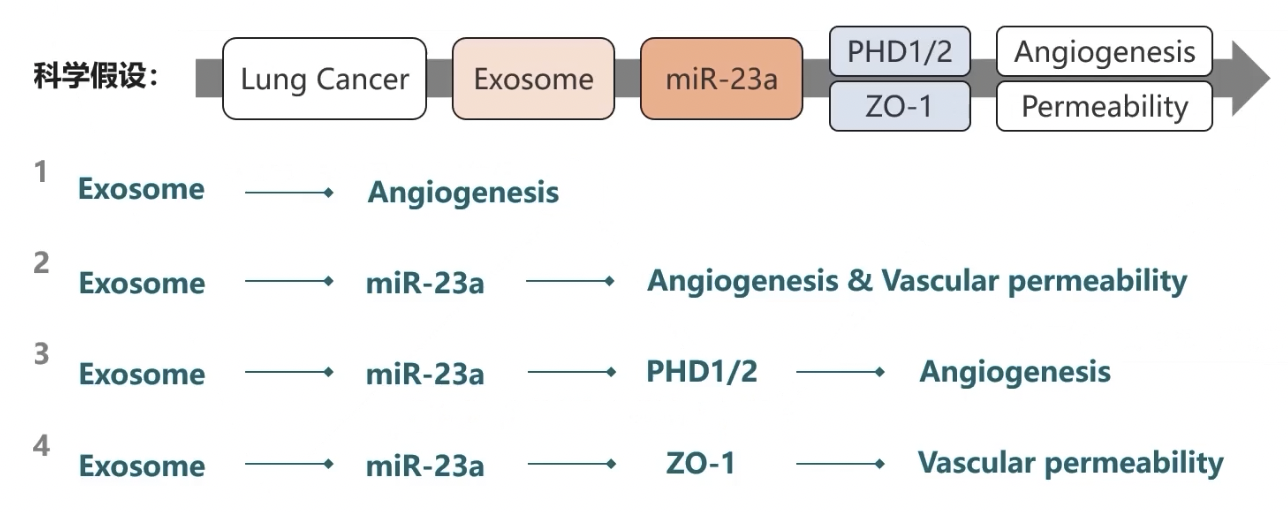

- 这篇文章的核心论证逻辑有四条,疾病是肺癌,表型有两个,血管新生和血管渗透性,是有相关性的两个表型,叠加在一起既增加了工作量,又提升了层次感。主变量分子是miR-23a,外面还套了细胞交互,也就是外泌体的外壳。下游的靶基因有两个,对应了两组表型。模块化的科学假设结构我们可以先列出来,这样阅读文章时思路就不会乱了。

- 在阅读细胞交互的文章中,交互的模型,也就是细胞A对细胞有B调控影响,这一点需要先搞清楚,我们在三十六策 Lesson 25里面讨论了关于这一部份的内容。

- 文章第一部逻辑论证是证明肺癌细胞外泌体能够对血管内皮细胞产生调控作用,建立细胞交互的场景。

- 第二步,引入主变量,把研究的聚焦点集中到miR-23a上面,开始建立主变量和表型之间的逻辑关联。也就是表达差异,正反回复细胞动物的一套单变量论证,是优先于机制的内容来完成的。

- 第三条和第四条逻辑论证是平行的,因为这里没有表型的嵌套,血管新生和血管渗透性是平行的表型,没有因果嵌套关系。虽然没有看到因果嵌套关系,但是把科学问题的方方面面讨论的全面一点,对文章工作量上也有加分的作用,更何况作者是一点都不马虎,一个表型找一个靶基因,等于是把两篇可以拆开的文章合并到了一起发表。miR-23a靶向PHD 1/2,介导了对血管新生的调控,又靶向ZO1,调节了血管渗透性。靶基因和表型的关系它是已知的,是明星分子,所以联系上了机制因变量,故事就自圆其说了。这种论证的结构非常的简洁高效。

逐张图解释文章数据

读文献想要快速读懂,就需要学会抓取关键信息。对于图中横坐标标注的分组,以及纵坐标提示的观察指标,要格外注意,浓缩的信息都在里面。

这篇文章一共8个Fig,我们一一来过一下。

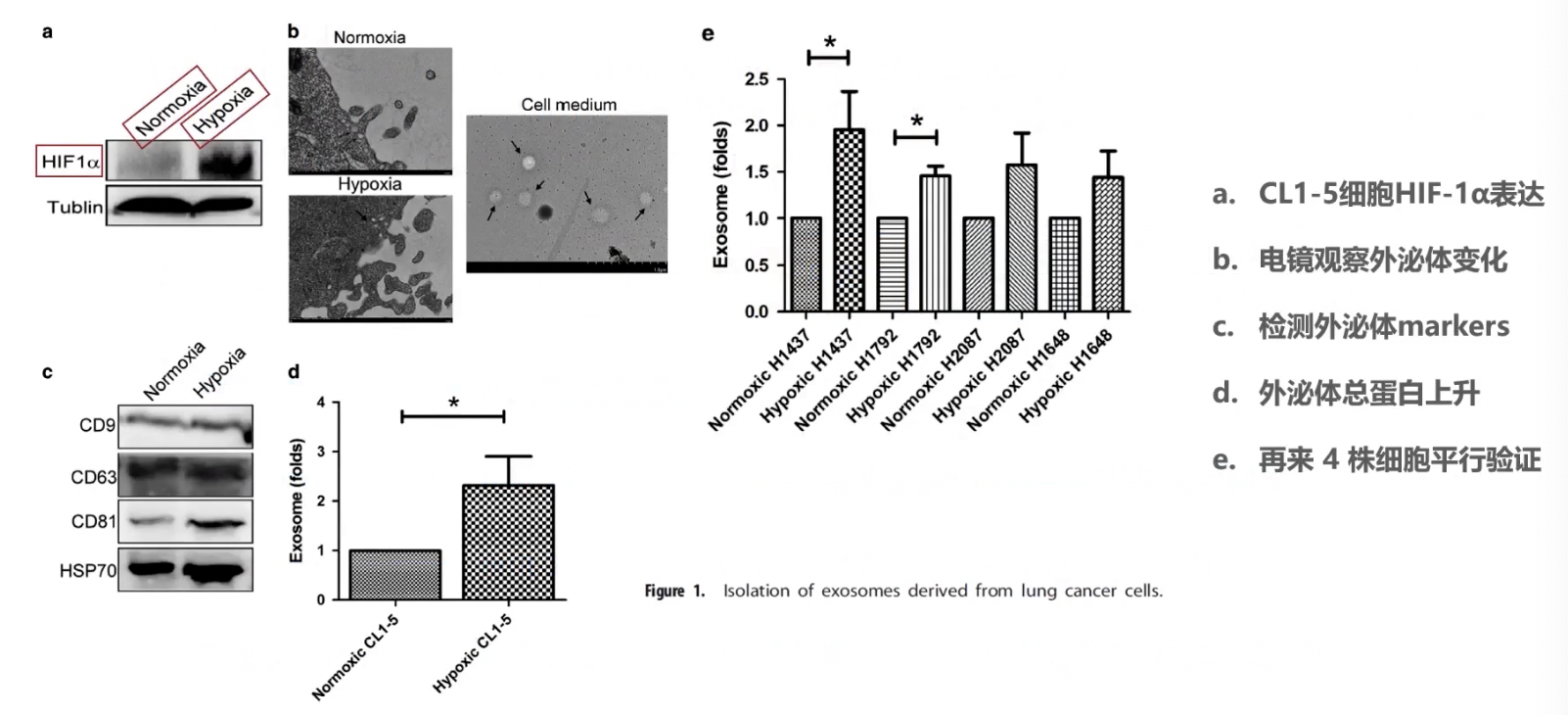

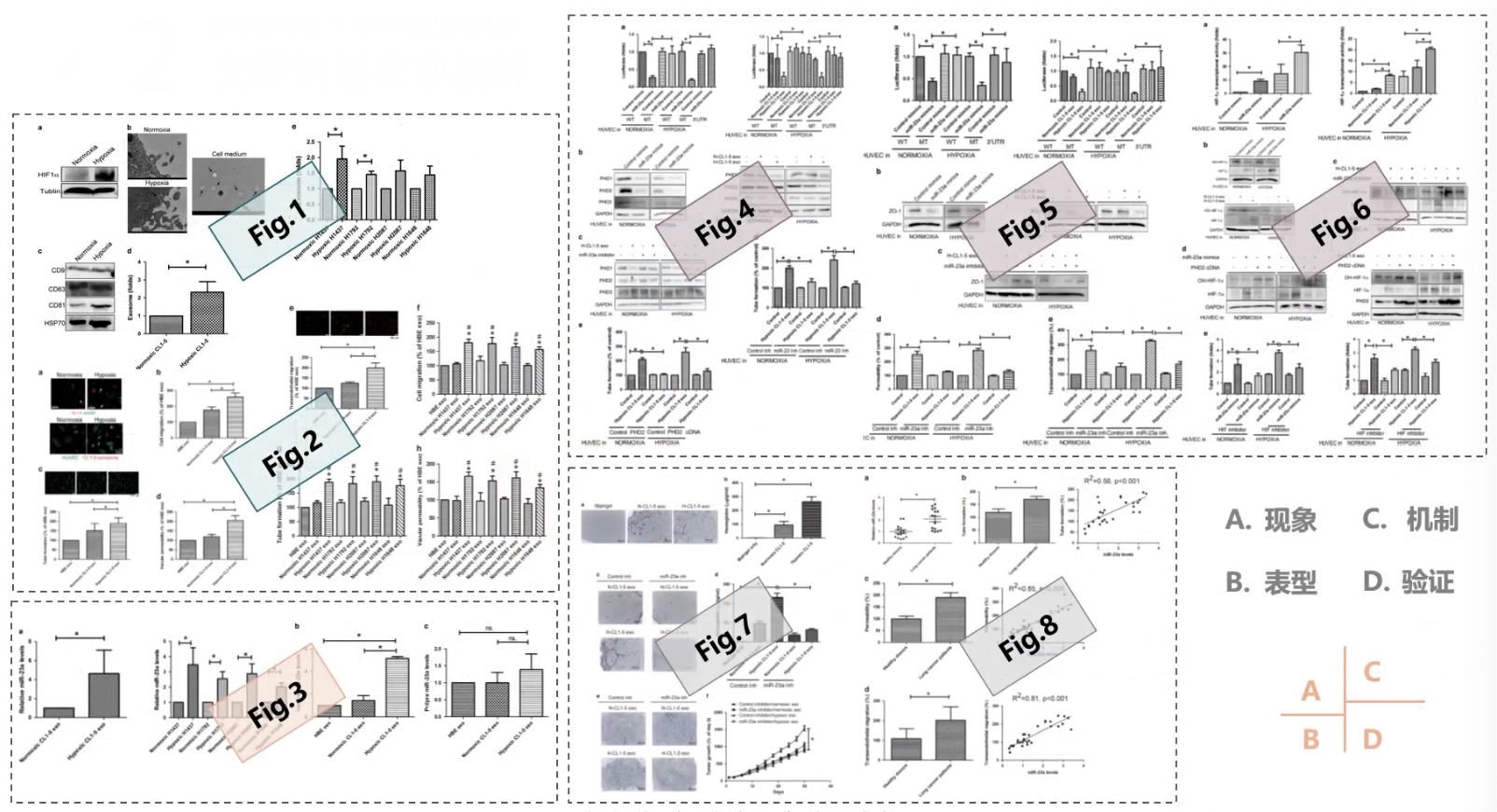

Fig.1

- Fig.1的title是isolation of exosomes derived from lung cancer cells,对肺癌细胞的外泌体做了一个表达差异的分析,而且这种分析的背景是切合主题的,hypoxia,缺氧。

- Fig.1a比较了缺氧和常氧状态下,HIF-1ɑ的表达。缺氧诱导因子1α是缺氧表型的一个明星分子,我们可以看作是表型的BioMaker,这张图证明了缺氧实验体系是OK的。

- Fig.1b,用电镜观察缺氧和常氧状态下细胞分泌外泌体的变化,缺氧情况下外泌体会增多。

- Fig.1c用Western检测了外泌体的Marker,包括了CD9,CD63,CD81,并且用HSP70作为外泌体蛋白的内参。电镜加上标记蛋白的检测是外泌体研究通用的数据格式,我们几乎在每一篇做外泌体的文章里都能看到。

- Fig.1d作为一个补充,检测了外泌体总蛋白的量,总蛋白量的上升提升了外泌体分泌的增加。

- 前面四个图都是在一株细胞里面做了,到了Fig.1e,作者又补充了四株细胞系,发现缺氧都能诱导外泌体的增加。平行的多株细胞结果去重复,就增加了数据的可靠性和严谨度。

Fig.2

- Fig.2仍然没有出现主变量miR-21a,Fig.1做了外泌体的表达差异,这里继续验证外泌体是有功能的。血管新生和血管渗透性这两个表型关键词我们在figure title里面就能读到。这两个表型联合起来,是enhance cancer endothelial migration,肿瘤细胞穿血管的迁移。这也是关于转移的一个细分科学问题,我们可以体会一下,表型肯定是越细节体验越好。如果都像大部分研究者一样,做一个肿瘤细胞的侵袭转移,那就俗了。

- Fig.2a检测了脐静脉内皮细胞HUVEC,这是血管内皮细胞的模型,分析了HUVEC对标记了荧光的外泌体的摄入情况。

- Fig.2b,摄入完了有什么作用呢?发现HUVEC细胞的迁移能力增加了。

- Fig.2c,形成管腔的能力也是上升的。在血管新生的表型里面,tube formation是一个经典的检测方法。形成微管需要细胞迁移,所以tube formation往往跟迁移实验放在一起做migration,这都是衡量套路。

- Fig.2d,还是继续做表型。纵坐标,检测的是血管渗透性,证明肺癌细胞外泌体对于血管渗透性的表现也是有促进的,增加了血管渗透性。肿瘤细胞它就更会有机会穿过去,进入到血液循环而发生远端转移。

- Fig.2e观察指标是肿瘤细胞穿过内皮细胞的迁移能力,肿瘤细胞是标记了红色荧光的,Fig.2e结果对于Fig.2d也是不同essay的双重验证,跟BC是配在一起的,原理一样。这样的实验设计是值得我们借鉴的。

- Fig.2f-h是多株细胞的重复验证,针对了同一个表型还是有两种essay的相互验证,都增加了数据的说服力。

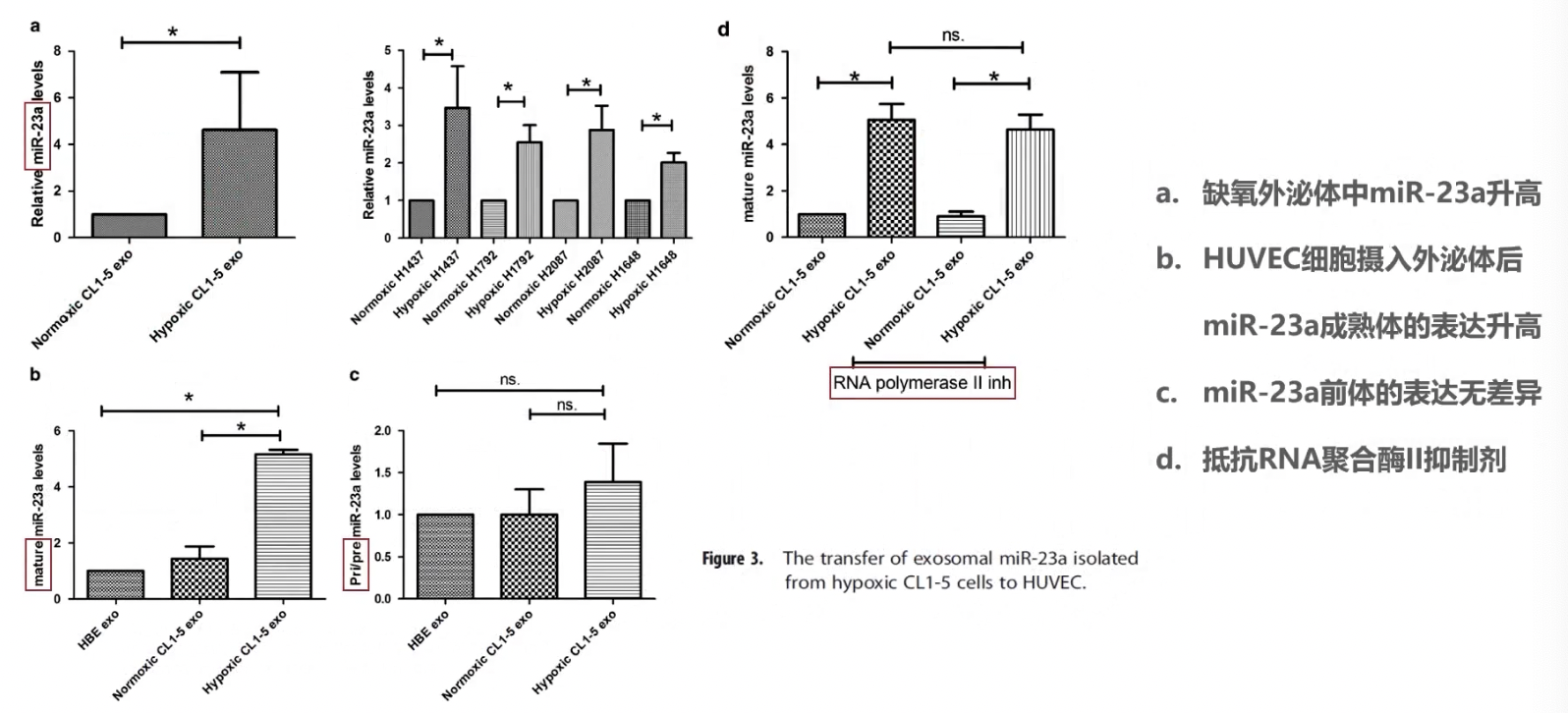

Fig.3

- 主变量终于出现了,Fig.3a先是做表达差异,在缺氧外泌体里miR-23a的表达是升高的,也有多株细胞的验证结果。

- Fig.3b-d是外泌体miRNA研究非常有特色的一组数据,目的是为了证明受体细胞miR-23a的表达上调来源于外源摄入而不是内源表达的增高。我们知道miRNA是由前体加工而来的,相关的知识在三十六策 Lesson 11有讲过,如果内源表达增高,那么相应的miRNA前体表达应该也是相应增高的。但是来源于外部摄入的表达增高,miR-23a的前体表达就不会有显著变化。

- 我们看Fig.3b,成熟体表达增高,Fig.3c,前体变化不显著。Fig.3d,因为miRNA的合成依赖于RNA聚合酶2,假设加入了RNA聚合酶2的抑制剂,阻碍内源miRNA的合成,我们还观察到miR-23a成熟体的表达升高了,那么就只有一种可能,miR-23a是外泌体从供体细胞里面带过来的。Fig.3b-d这套论证是外泌体加上miRNA的套路增补出来的内容,比单纯去做miRNA的研究要复杂。

小结

- Fig.1-3三个图其实都是套了外泌体的壳才会出现的数据,本来只要做一下关于主变量的表达差异,就可以进行正反回复和看表型的单变量论证套路了,现在我们就需要多做一下外泌体套路规范里的一些标准动作。

Fig.4

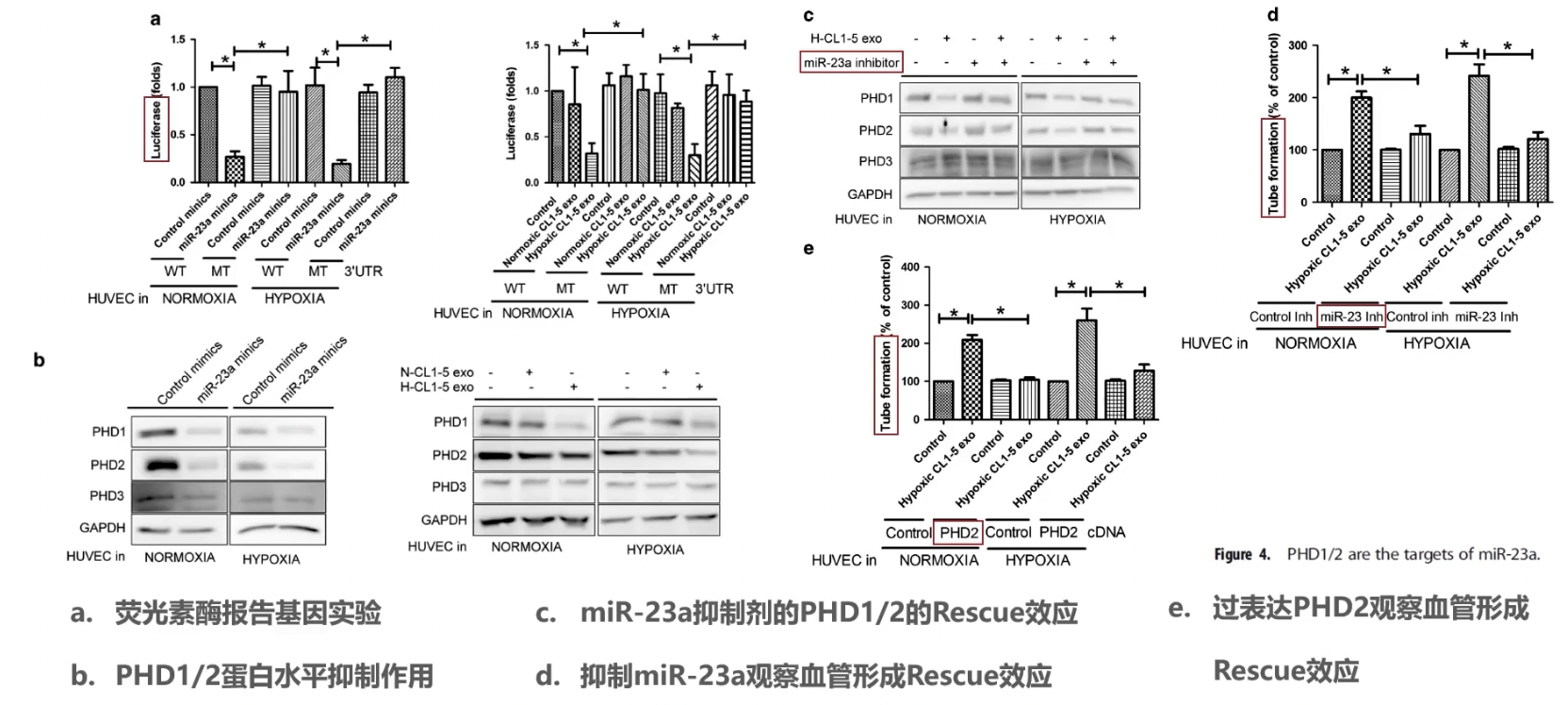

- Fig.4标题是PHD1/2 are the target of miR-23a,照道理应该是先对主变量进行单变量的表型验证,把Fig.2观察到的外泌体介导表型,用miR-23a的抑制剂给阻断了,再去观察表型的改变,但是这里怎么直接就去做了miRNA的靶基因了呢?

- 别着急,表型的数据也是有的,被作者合并这张图里展示了。我们看Fig4.c,它的分组里面有缺氧外泌体加上miR-23a的inhibitor,Fig.4d接下来又观察了tube formation的表型,这不就是miRNA反向操作的单变量论证吗?只不过有加外泌体这一步操作,看起来像是双操作而已,这是细胞交互框架给课题逻辑增加的层次效果。其实我们按照rescue的思路来理解缺氧外泌体加上miR-23a的抑制剂,逻辑自然也是通顺的。

- 用缺氧外泌体处理HUVEC细胞之后,miR-23a是表达上调的。把miR-23a的表达给抑制了,反向操作,那也就是证明了这种外泌体没有了miR-23a这个分子,就不介导这些表型了,是必要性证明没错吧?

- Fig.4a-c三个图其实是miRNA靶基因验证的经典实验结果,荧光素酶报告基因实验Luciferase Assay。除了结合效应的验证,还有结合位点的突变,这就证明了miRNA对靶基因的抑制依赖于这些作用位点。结合效应+位点验证是标准的分子交互直接机制研究数据套路。

- 在表达水平上面,我们在Fig.4b可以看到miR-23a和PHD1/2这两个蛋白它是负相关的,但是对于PH3这个蛋白没有影响。

- Fig.4这张图把miRNA靶基因验证,外泌体miRNA的表型证明和下游靶基因的rescue都组合在了一张图里面,信息是高度浓缩的,该有的环节都做到了。Fig.4b是miR-23a调节PHD1/2的负调控关系。Fig.4a是miR-23a调节PHD1/2的依赖于特性作用位点信息。Fig4.c是缺氧外泌体调节PHD1/2依赖于主变量miR-23a。Fig.4d是缺氧外泌体调节表型依赖于主变量。以及最后的Fig.4e缺氧外泌体调节表型是依赖于主变量下游的靶基因的,这些逻辑环节方方面面全部照顾到。

Fig.5

- Fig.5在PHD1/2的下游,作者又引入了一个变量,HIF-1ɑ,前面有过对吧,但是这个HIF-1ɑ是在血管内皮细胞里的。PHD 1/2 靶蛋白下游再串了一个HIF-1ɑ,它构成了一个支线剧情。我们应该明白,要把文章发得高,我们就得不厌其烦地引入机制的变量,变量多我们讲的故事就复杂。

- Fig.5a研究了HUVEC细胞过表达了miR-23a或者是缺氧外泌体刺激以后对于HIF-1ɑ转录活性的正向调节作用。

- Fig.5b用Western检测了HIF-1ɑ的表达改变情况。

- Fig.5c在缺氧外泌体当中去阻断miR-23a,这个策略跟前面一样,观察了HIF-1ɑ表达回复的情况。

- Fig.5d跟Fig.5c是类似的,换成了过表达PHD2作为回复策略。左侧的图是过表达miRNA来回复PHD2,而右侧是缺氧外泌体处理再回复PHD2,结果是一致的。

- 到了Fig.5e,观察指标换成了表型,把Fig.5d的PHD2又换成了HIF-1ɑ进行回复,因为是正调节关系,口诀正正反。

- 总结一下,这个图中引入了HIF-1ɑ作为新的变量,这个变量是原本的下游分子PHD 1/2的下游。虽然是支线论证,但是它的调控关系和rescue验证一步都不少,这种逻辑上的紧凑性和严谨性我们要学习。

Fig.6

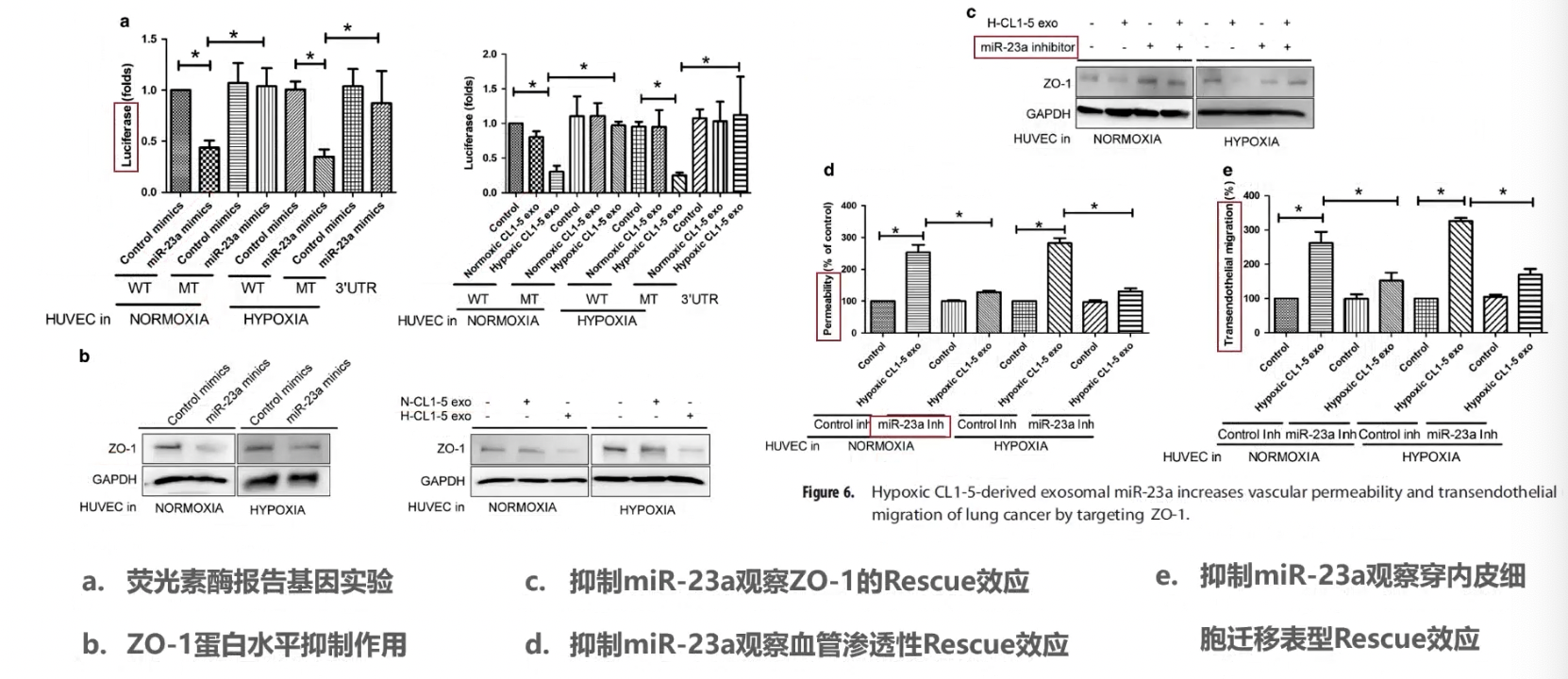

- Fig.6,换到血管渗透性的表型来研究了,而且提出了新的相应的靶基因ZO1。这组图的结果模式跟Fig.4是如出一辙。

- Fig.6a是主变量调节ZO1依赖于特性的作用位点,左侧是直接过表达miR-23a,右侧是加入缺氧外泌体刺激,这跟前面是一样的。

- Fig.6b是miR-23a调节ZO1的调控关系,典型的“你动我也动”,还是用了两种策略。

- Fig.6c是缺氧外泌体调节ZO1依赖于miR-23a。

- Fig.6d和Fig.6e都是缺氧外泌体调节表型依赖于主变量,Fig.6d观察的是血管渗透性,Fig.6e观察的是穿内皮细胞迁移表性。大家可以对照Fig.4来看,这个结果是一目了然的。

Fig.7

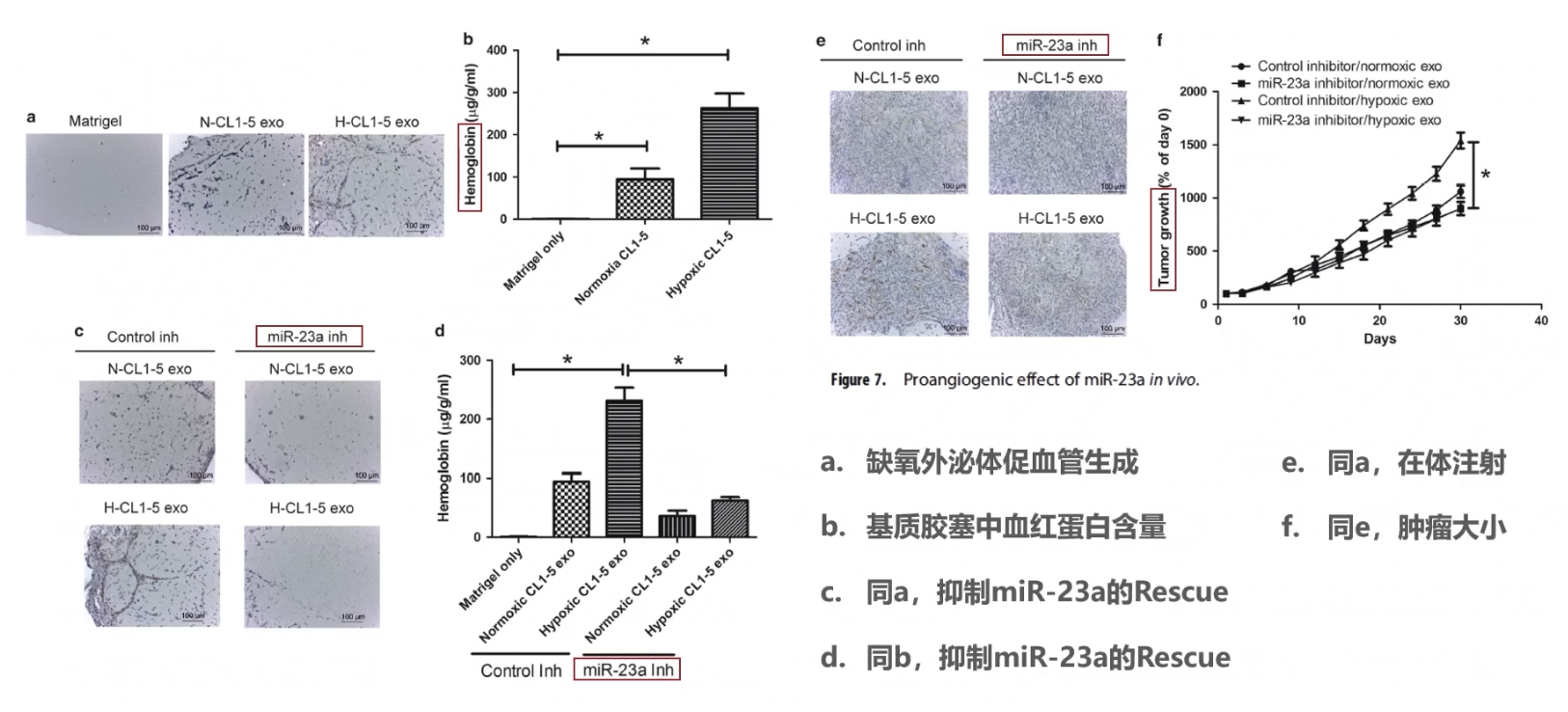

- 分子机制的重头戏已经秀完了,下面就是动物水平的验证了。

- 做机制的时候,每个变量环节都要设置rescue,但是到了动物实验,适当的去审略一些是常规的做法。

- 作者的做法是把缺氧外泌体加上主变量抑制的最重要的这条双操作策略放到了动物实验的验证当中。这样就满足了细胞加动物的双重论证要求。而PHD、ZO1和HIF-ɑ这种机制因变量回复都审略掉了。

Fig.8

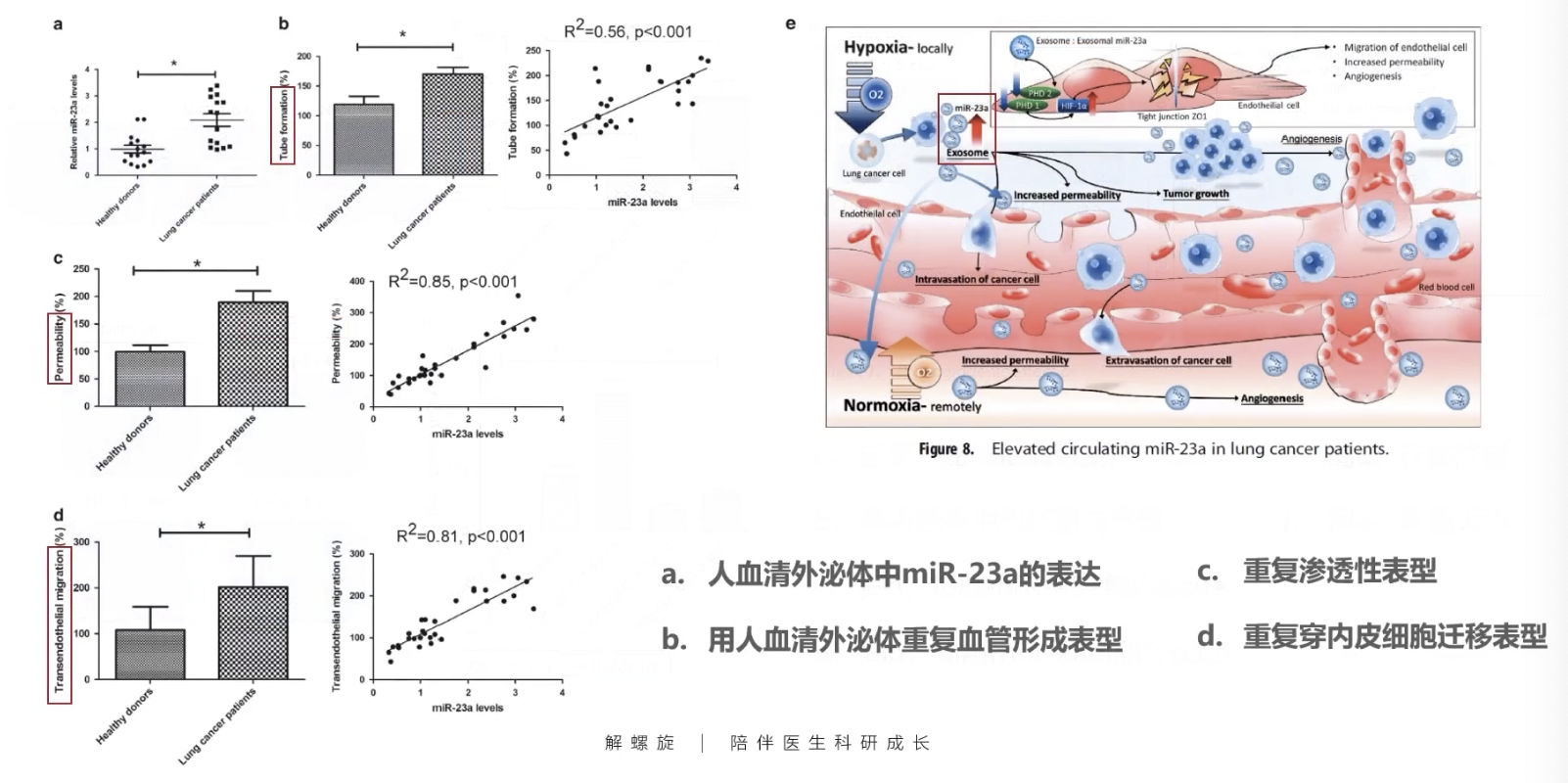

- 最后还有组织水平的验证结果。

- Fig.8a检测人血清外泌体中miR-23a的表达变化。

- Fig.8b用患者的血清来重复血管形成的表型实验,表明miR-23a的表达与血管形成能力是正相关的。

- Fig.8c-d跟Fig.8b差不多,做了前面讨论过的其他几个相关表型,血管渗透性和穿内皮细胞迁移能力。组织、细胞和动物,三种模型都做到位了,文章也就接近尾声了。

- Fig.8e以一张漂亮的机制图来收尾,看上去就很舒服。好好学AI,我们也有教做机制图的课程,也算是一门实用的科研技能,图永远比文字更容易理解,更直观。

总结

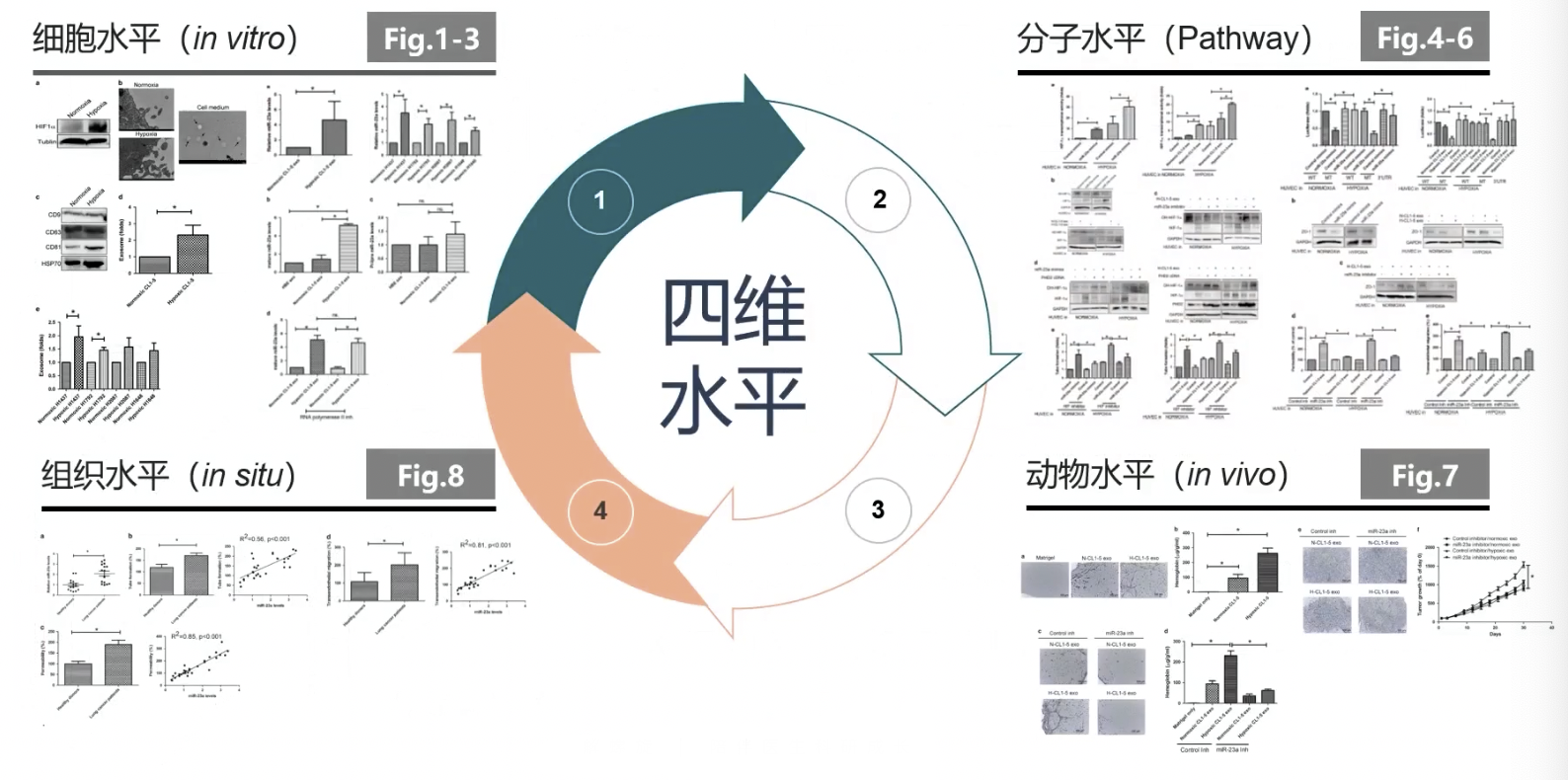

- 从数据的四维水平来分析,Fig.1-3是细胞水平的表型研究。Fig.4-6是分子水平的机制研究。Fig.7在动物水平进行了表型验证,而Fig.8对组织来源的外泌体再次进行了表型验证,提升了研究论证的完整性。

- 换一种角度,我们可以把Fig.1-3在逻辑上分开。

- Fig.1-2提出了确认外泌体有表型这个现象,Fig.3进一步细化到miR-23a这个主变量分子的表达水平。

- Fig.4&6是做了两部分的表型和机制,套路是一模一样的。

- Fig.5是接着Fig.4,把PHD 1/2 靶分子的逻辑继续向下延伸,做了一个“比下游更下游”的支线任务,补充了一点机制的内容。

- Fig.7-8是在动物水平和组织水平完成科学假设的多维度验证。下一讲,我们通过这篇案例文献,尝试把通用的研究设计给提炼出来。