实验的设计逻辑

- 复习[三十六策 Lesson 9]功能基因五步法验证

- 先去做表达检测(功能基因的五步法相对简单,但是LncRNA需要做RNA原位杂交,就有点困难了)

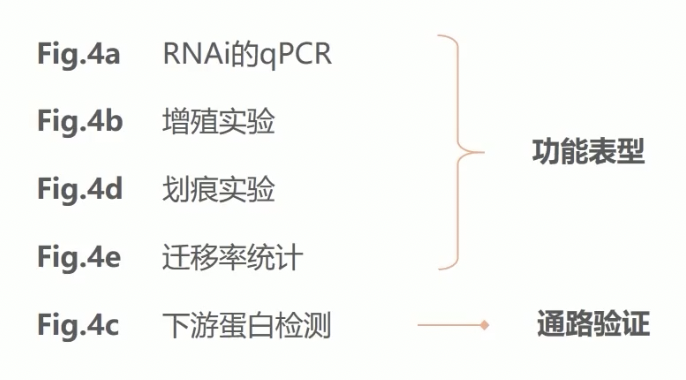

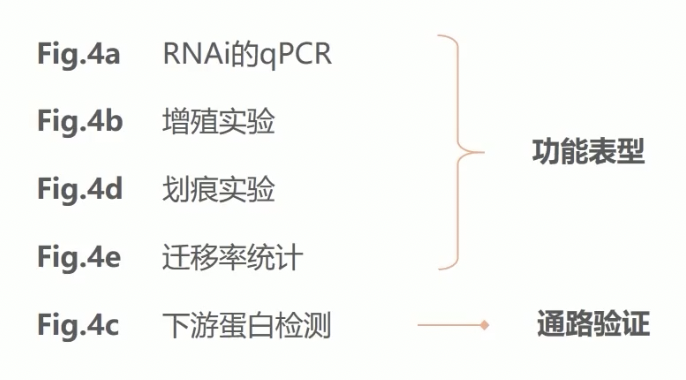

- 做功能表型的验证:不要一个分子-一个表型去做,去选不同的几个分子对同一个表型这样分批做,“以通量换概率”。

- 一批里面选择3-5个分子,这样平行验证一次做掉的额外好处是可以批次内的分子互相验证,尽量保证有表型

- 实验环节制备RNA的技术可以交给公司,订购siRNA很便宜,而且包设计,完全可以批量一次定很多很多的siRNA,先用qPCR验证敲减是有效的,接下来可以尝试不同的表型,设计不同的实验,在有些模型里面,有些表型的呈现是通过Biomarker,那我们去检测这些Biomarker的变化就可以了

- 做完了细胞表型,接下来的几步就可以平行开展了

- 文章不需要发的很高分的话,机制可以简单做,动物实验之后补,大部份情况下动物实验是逃不掉的,因为Reviewer的套路是一个表型in vitro设计过关了,补上in vivo的部份才能彻底过关

- 这里根据疾病和表型不同,选择的细胞动物模型就有不一样的地方,按照套路常规配置就好

- 基础研究里的分子机制分为两种,分别是直接机制和间接机制,复习[三十六策 Lesson 11]的内容

* 这篇文章做的是间接机制,没有做分子-分子直接机制的内容

* 医生做科研做直接机制≈业余选手和职业选手过招,场面比较难看

* 间接作用机制做踏实了,文章IF也能上五分,从易到难一步步来

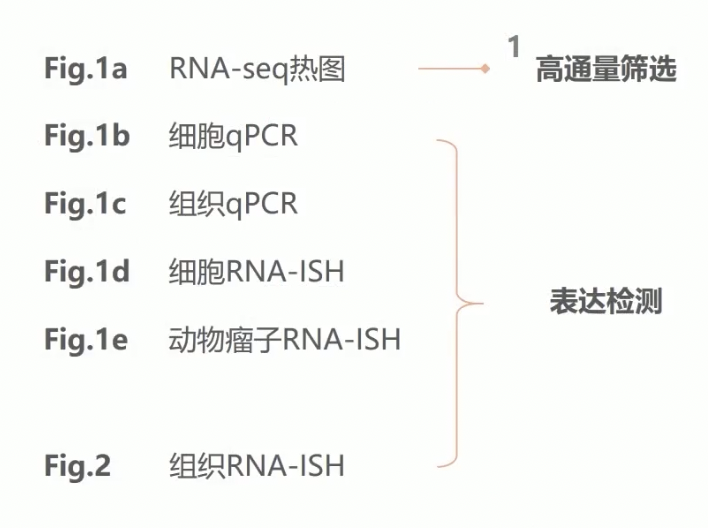

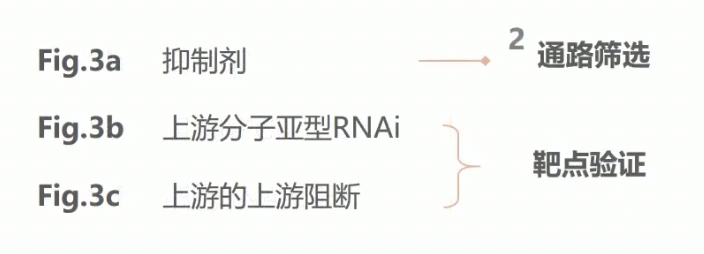

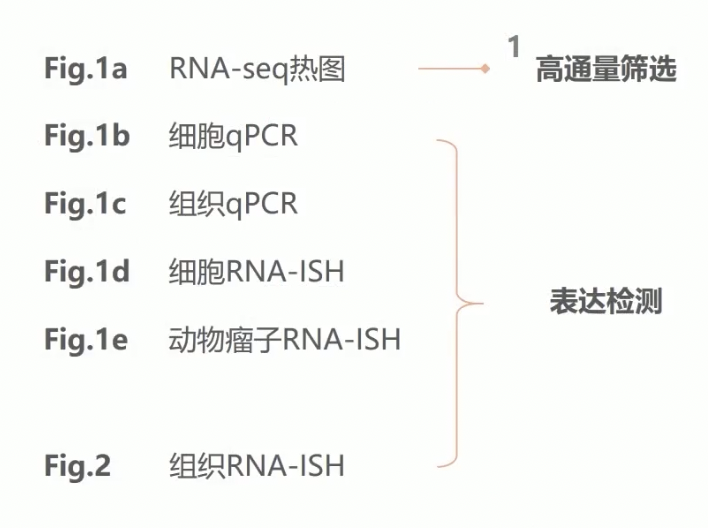

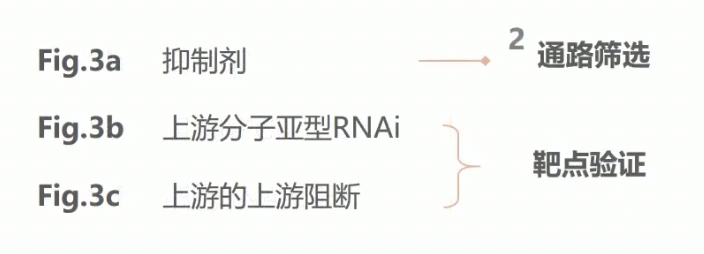

- Fig.3进行了这篇文章的第二次筛选,采用的方式是抑制剂筛选

- 虽然文章当中只提到了三款,但是现实中我们是不可能一猜通路就猜中的,所以需要至少做两轮

- 第一轮,各种明星通路的抑制剂都选一点,总有几个通路是值得往下做的,复习[三十六策 Lesson 13]中三种常见的筛选机制的方法,其中第三种就是通路抑制剂库的方法,推荐在实验室里备十几种常见的通路抑制剂,不管什么分子都筛一遍,提高筛选机制的效率

- 当然,直接做高通量筛选也是可以的,作者在Fig.5里展示了“土豪”做机制的手段,上来就做了RNA-seq,这是文章中第三处做筛选的策略,一般没钱的做个芯片就好了,再没钱还能用通路明星蛋白的抗体芯片,好歹也是个筛选

- RNA-seq是筛选目标分子的常见手段,但如果是用来筛选下游分子,那就只能用“钱多霸气”来评价了

- 这篇文章最出色的内容,就是围绕一个通路来做上下游

- 上游p38δ,下游ERK1/2,本来就是一条路上的,在这条路上插入一个新的分子,说这个分子也参与调节,这种思路是值得学习的

- 做间接作用机制还需要聚焦,不要不同通路的分子放在一起做western,结果显示什么都能调控=什么都没讲,文章的Fig.3在上游靶分子的位置还做了阻断,Fig.5在下游靶分子的位置也做了阻断,这就是间接作用机制能够提供的最高级别的证据了。这样一套做完,在逻辑上就已经比较让人信服了。

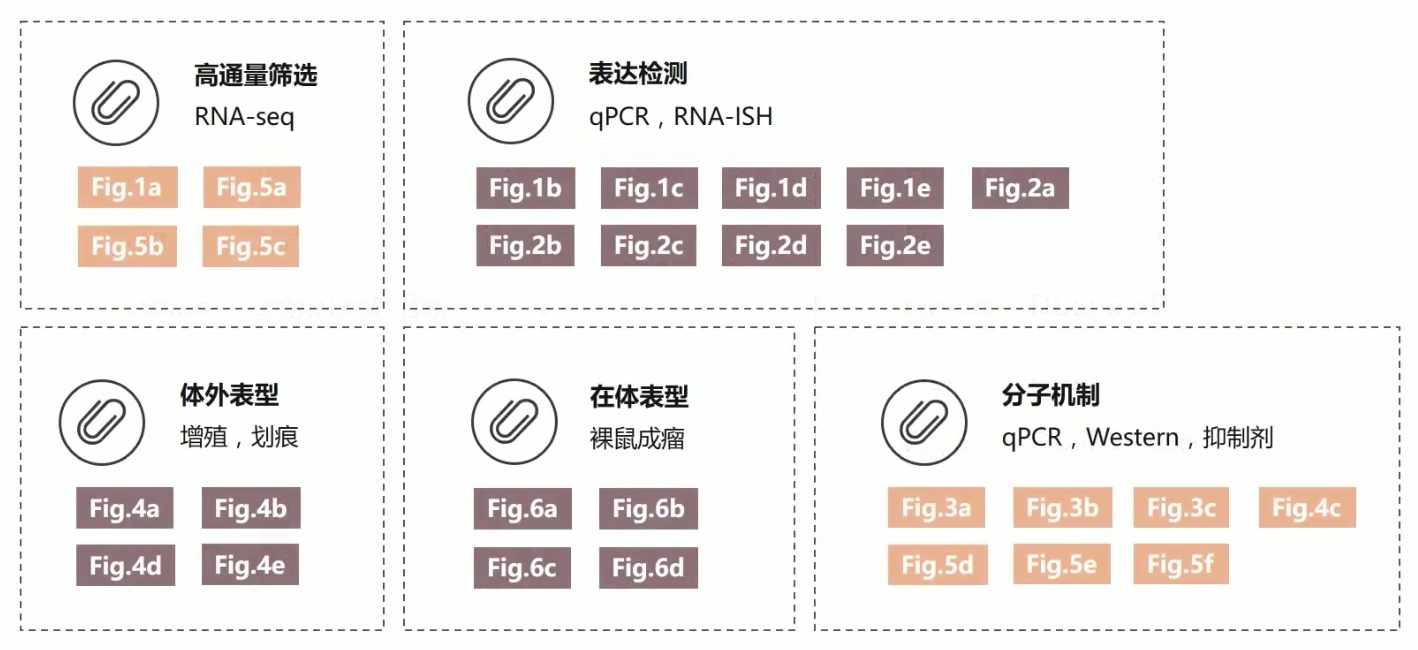

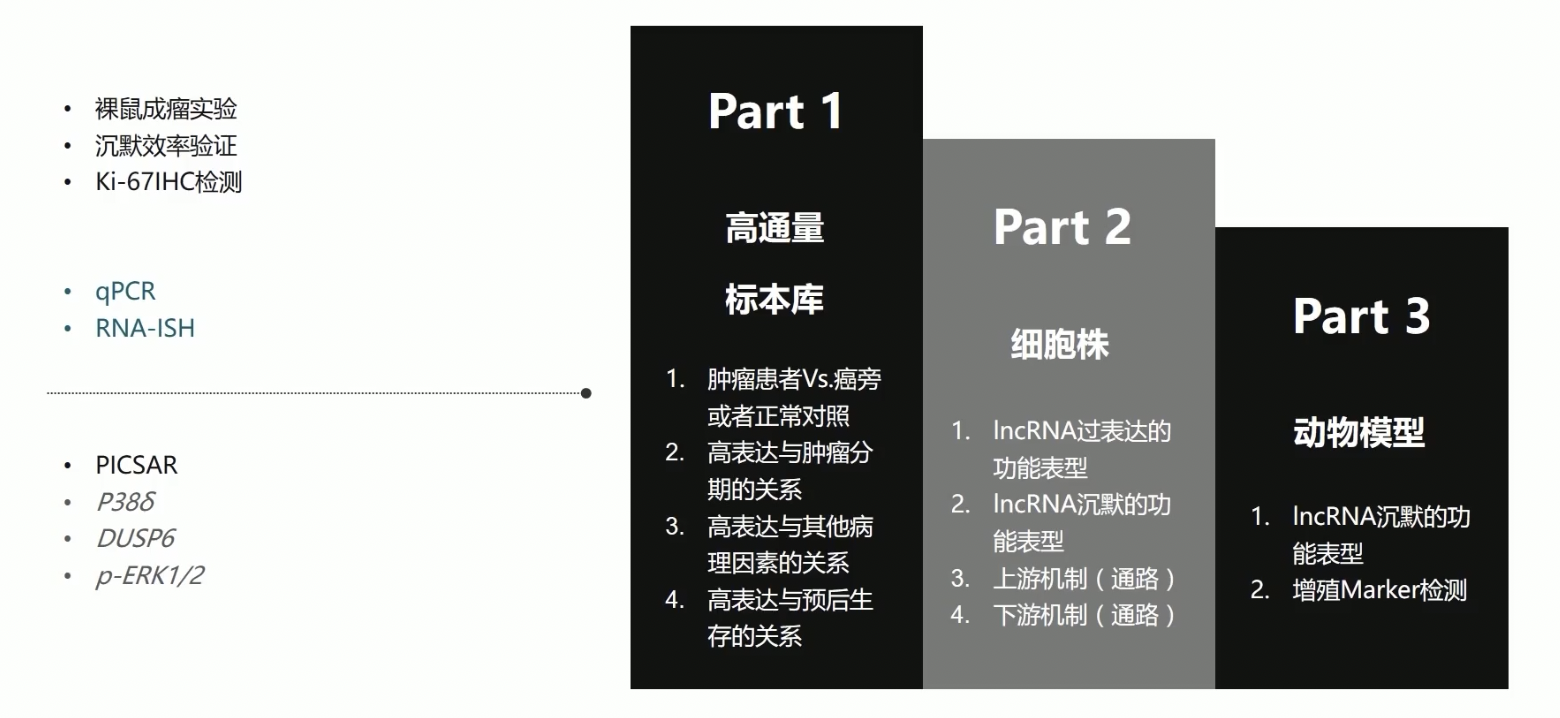

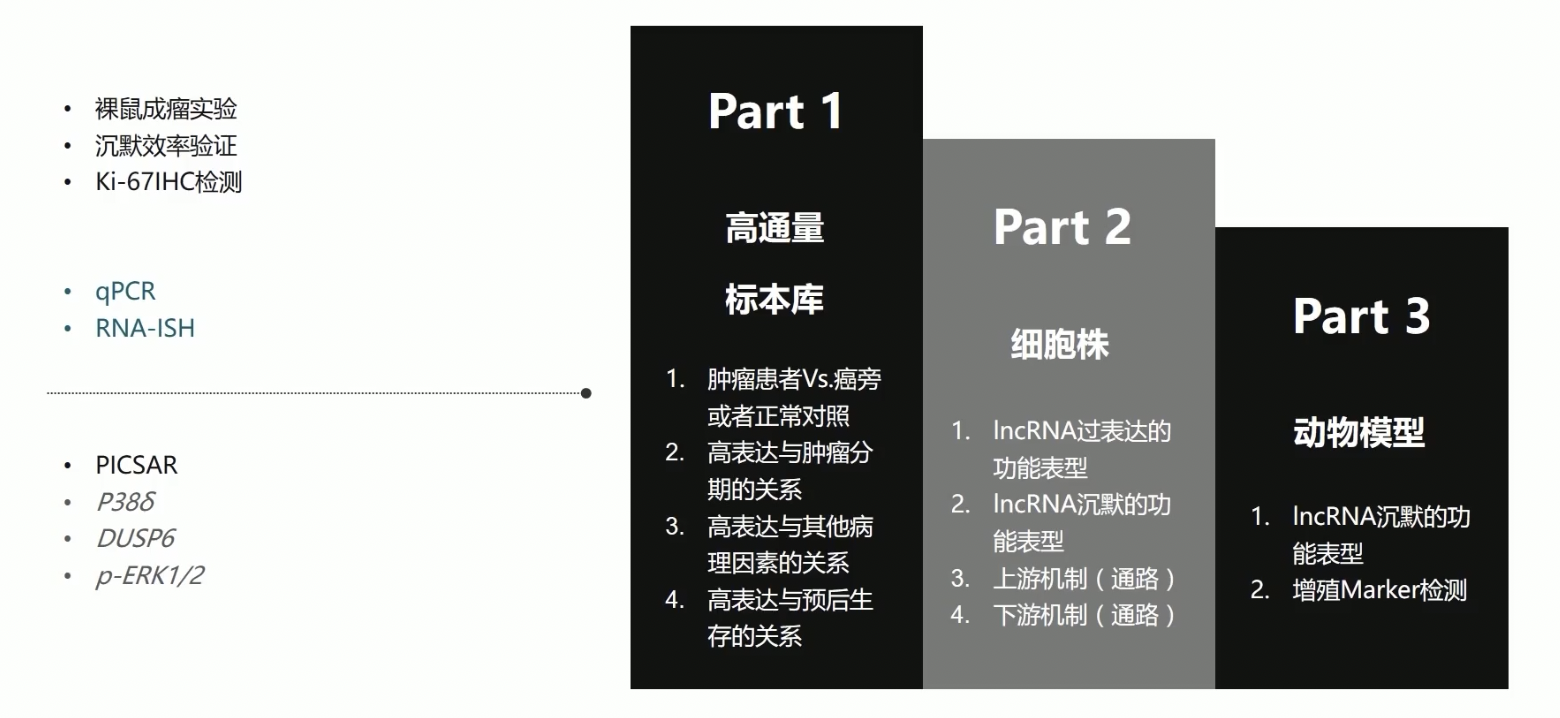

按照实验部份把文章的数据进行归类

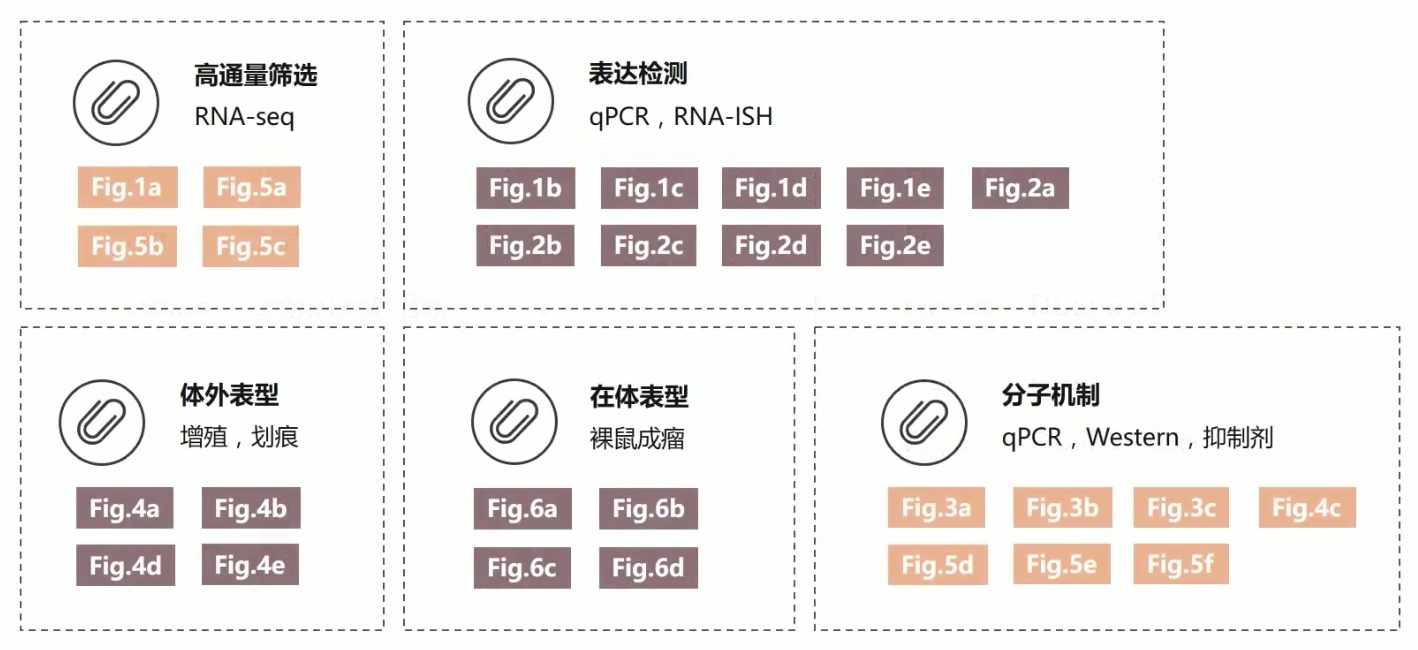

- 深棕色的部份基本上是LncRNA必须要有的环节,在细胞和组织当中去检测表达情况,做体内和体外的功能表型验证

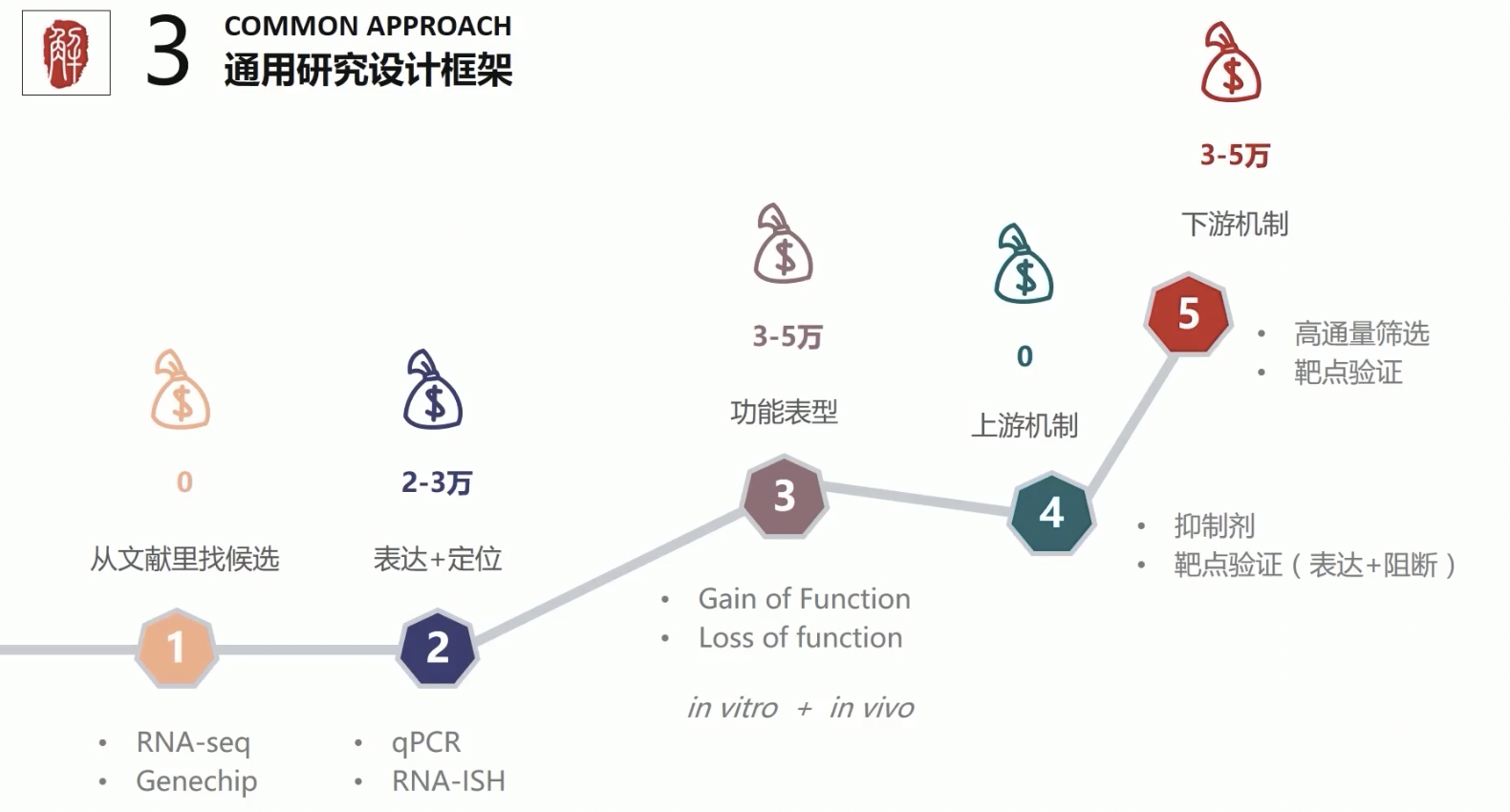

- 如果学会了HOTAIR[LncRNA研究套路 Lesson 1],第一步就可以从文献里面挑选一些新报道的LncRNA,放到自己的体系里面做二次验证,只要能出表型(的改变),一篇SCI基本就有了,这是应急的做法,不做常规推荐

- 橙色的部份是加分项,自己做LncRNA的筛选,就摆脱了低级趣味,上来就可以表明手里有好牌,如果自己筛的东西还能加上大样本的验证,数据质量就更高了

- 有临床数据可以做统计分析,单独的表达检测+临床相关性分析也是可以发文章的,用临床数据草草了解的分子一般是表型验证通不过的,因为表达差异+表型不同的文章,这种数据不配上机制去发高分文章实在是可惜了

- 配不上表型的情况在基础科研中也是很常见的:表达有差异,但是表型通不过,没有特别好的办法,只能“快刀斩乱麻”“断舍利”。

- 在机制上动脑筋,直接机制太难承受不起的话,间接机制上做文章,实现分子的“一元三型”上下游调控模式,也是可以上五分的

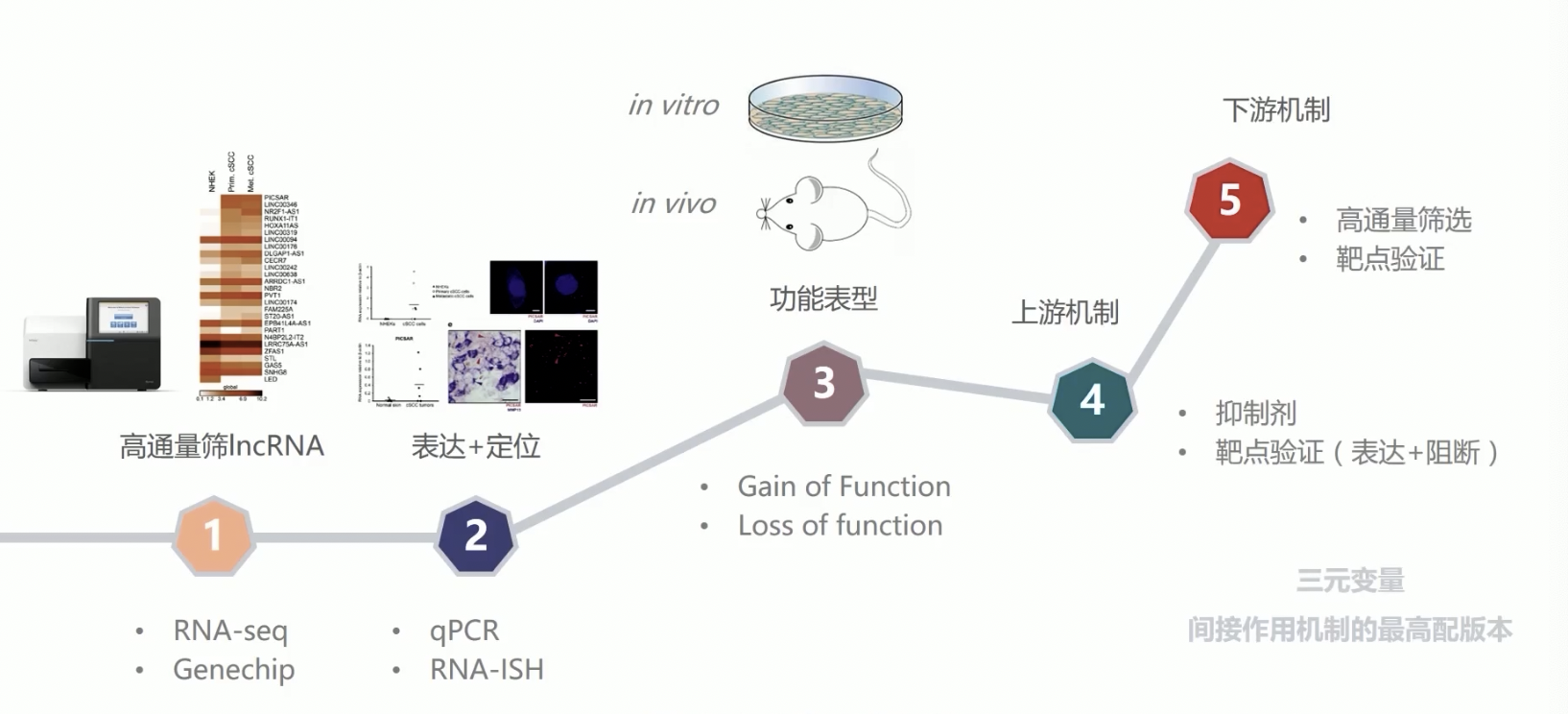

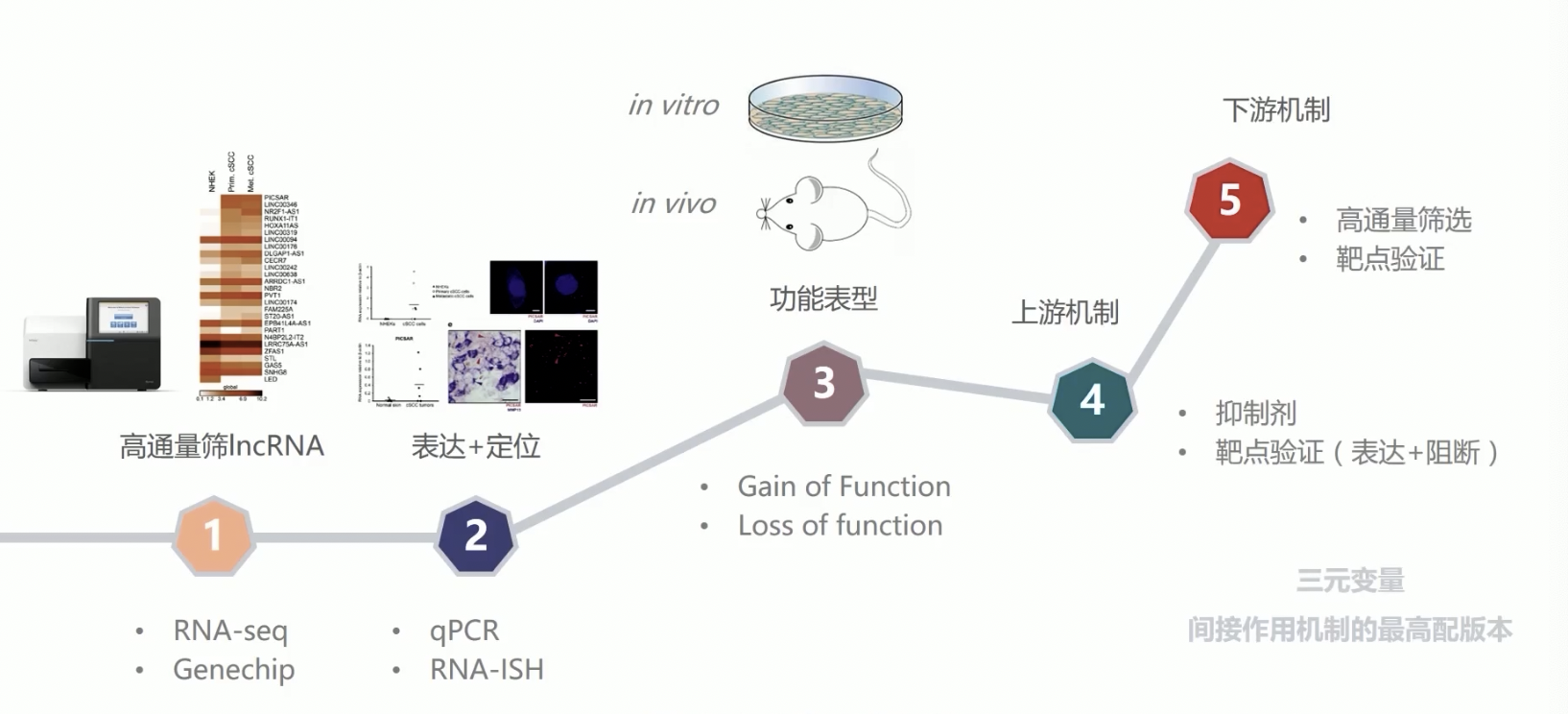

LncRNA研究模式的路线图

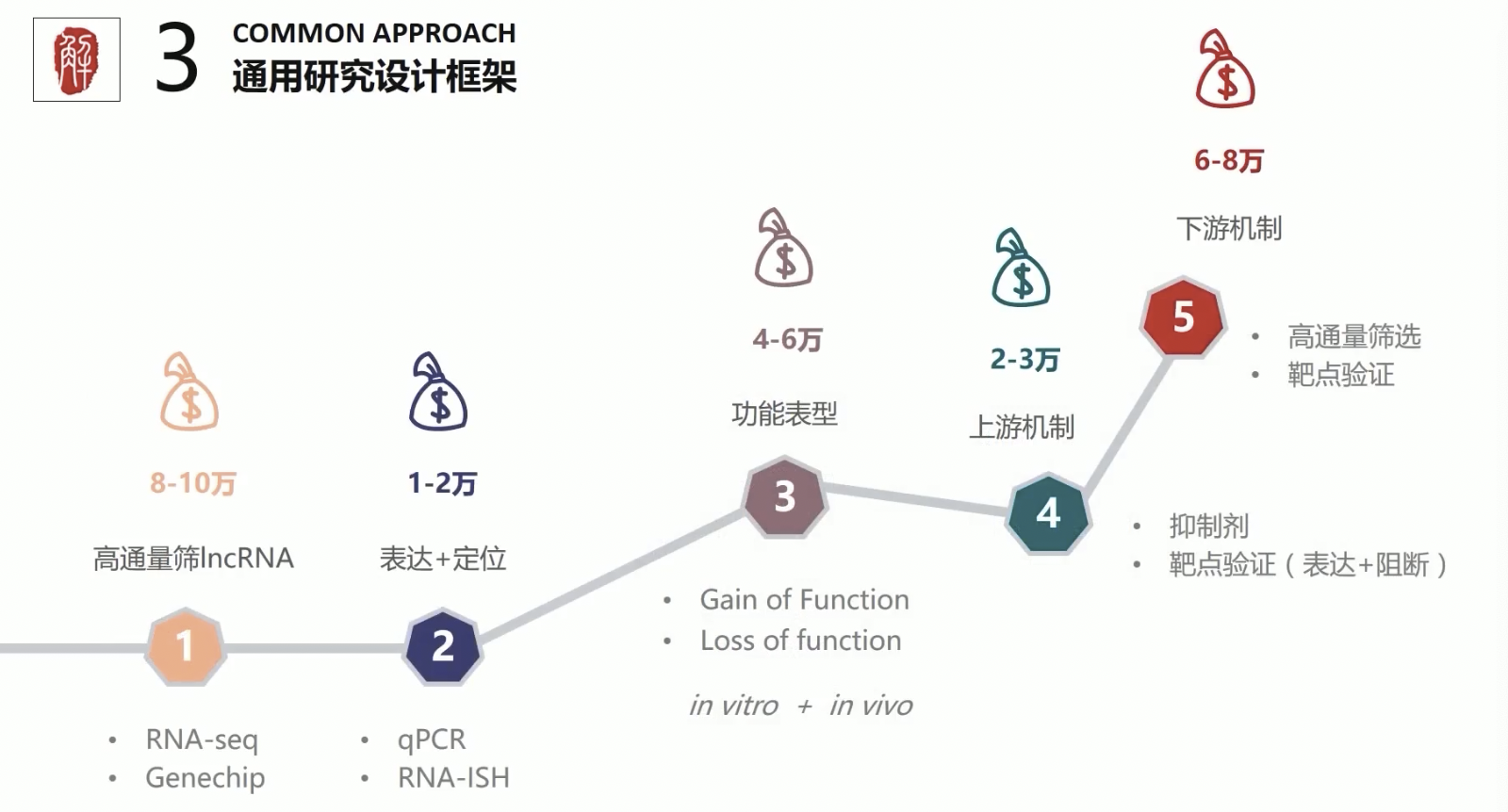

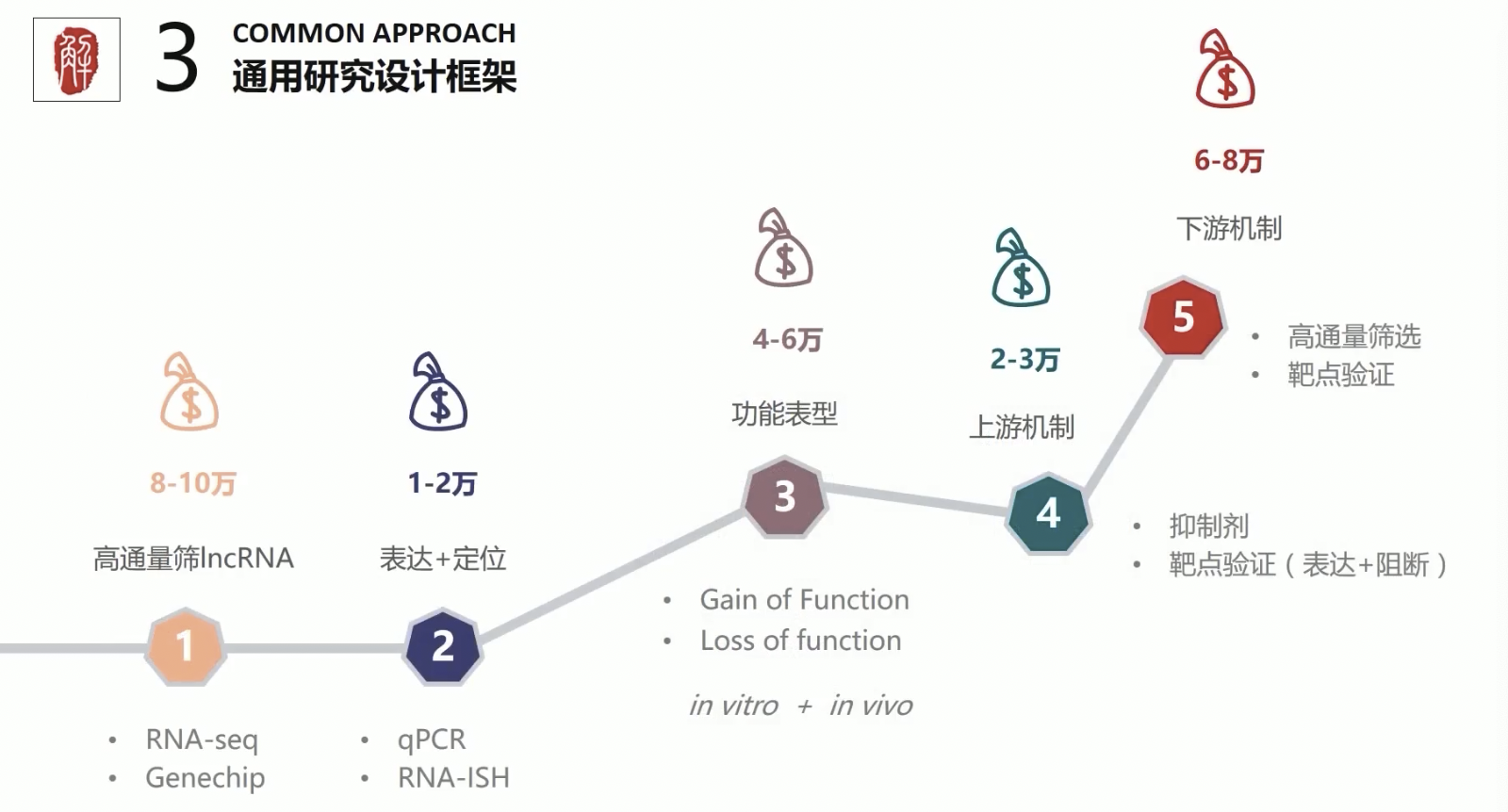

预算充分的模式

- Step 1:高通量去筛选LncRNA,可以用RNA-seq,也可以用芯片

- Step 2:筛选到的分子去做表达验证,LncRNA可以用qPCR和原位杂交去检测

- Step 3:做过表达或者是沉默的载体,然后进行表型的分析,Gain-of-function和Loss-of-function的套路,细胞做完做动物,这步做完文章基本就稳了

- Step 4:锦上添花,重点攻克一下通路和机制,想办法把研究的靶分子和某些明星通路扯上关系,文章的可看性就不错了

- Step 5:下游去做western,找明星蛋白作为机制的研究,先筛选出一个通路,然后把这个通路的内容往深了去做,聚焦一个通路,把上下游的关键分子都找到,然后用阻断的方式去确定关系,这样的数据模式就比单纯show western来的更加有说服力

- 只做下游机制可能只有IF=3,上下游机制都做就可以期待IF>5了

与功能基因研究套路中一起分析

- 在[功能基因研究套路 Lesson 3]中,作者采用了一套临床相关性研究的研究规范,也就是“三表一图”。我们应该在各个套路中取长补短。

- 功能基因研究套路的组织样本分析标准,对于肿瘤研究的学员来说,应该是基本的要求。

- 中国医生搞科研,钱不一定多,但是样本一定多,从这个角度看,PICSAR这篇文章在临床相关性数据上还有很大的提升空间,除了检测靶分子PICSAR,机制里面出现的上下游分子(p38δ,DUSP6,p-ERK1/2)都是可以去检测然后做相关性曲线的,这样数据的丰满度一下子就上去了

- 在细胞水平的功能检测上,这篇文章做的也比较敷衍,按照功能基因研究套路的内容,过表达+RNAi,显然证据的强度会更加的严谨,而这篇文章只做了RNAi,没有过表达

- 增殖和迁移表型都可以用多个实验来验证,但是这篇文章也没有,急匆匆地做了一个就闪了,细胞实验部份可以借鉴的内容不多

- 分子机制层面,上游+下游+rescue,中规中矩值得我们参考

- Fig.6动物水平的研究,作者也是蜻蜓点水浅尝辄止,机制相关的指标也没有检测,这种有点偷懒的习惯真的不值得参考,不要有投机取巧的心理,把细胞水平的发现在动物水平好好验证一遍

关于预算

- 文章的投入至少在20万以上,一个项目花个30-40万如果能在本领域顶级期刊发一篇非常高分的文章,那也是很值得的

- 类比一个国自然项目,60-80万的预算,做一篇6分的文章花个30-40万,其他的七七八八凑一点总归有别的文章的,挂上基金号,结题是毫无压力的

- 为什么要做筛选:复习[三十六策 Lesson 8]的内容,通过通量解决概率的问题,规避客观程度上一定的科学风险和失败;当我们学会了这个原则,**用这个思路做科研的时候,文章不是一篇一篇做的,而是一批一批做的。

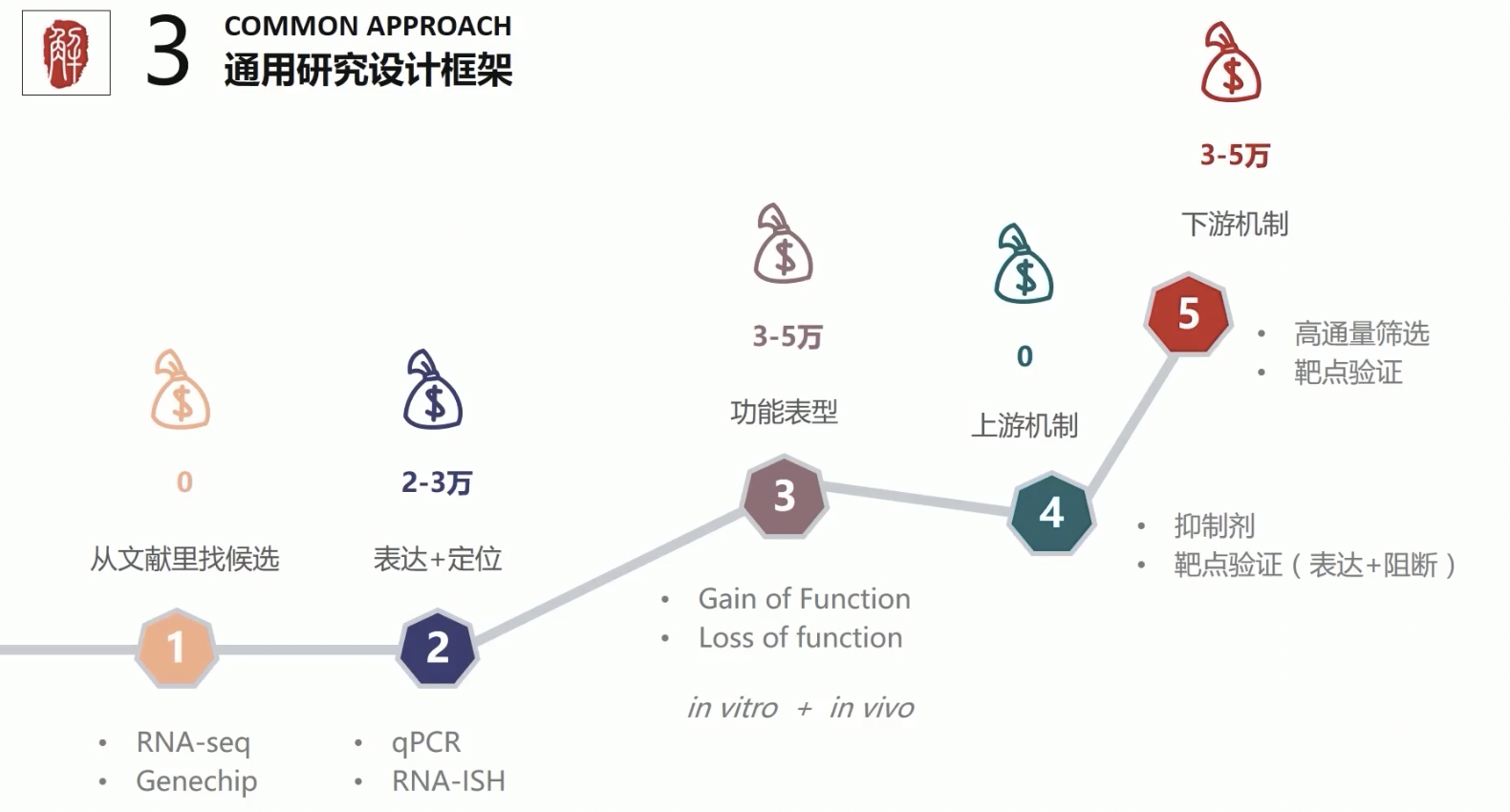

2万块的低预算课题

- LncRNA建议不要碰,建议搞临床标本大规模检测这种统计分析类的文章(诊断性临床研究的内容),基础科研四大金刚(功能基因、LncRNA、miRNA、转录因子)没有5万块真的好难搞定的

- 做到机制的时候,其实很多朋友已经做实验做到“强弩之末”了,满脑子都是怎么减配,上下游选一个,这种时候推荐先下后上的策略,至少来个蛋白芯片+western做做下游,已经是比较省钱的方案了

- 做基础科研的时候,学会预算上的“高配方案”,自己再根据实际情况去减配,操作起来会相对容易,不要一开始就想着比较轻松的方案