分子从哪来?

- 要么筛,要么猜

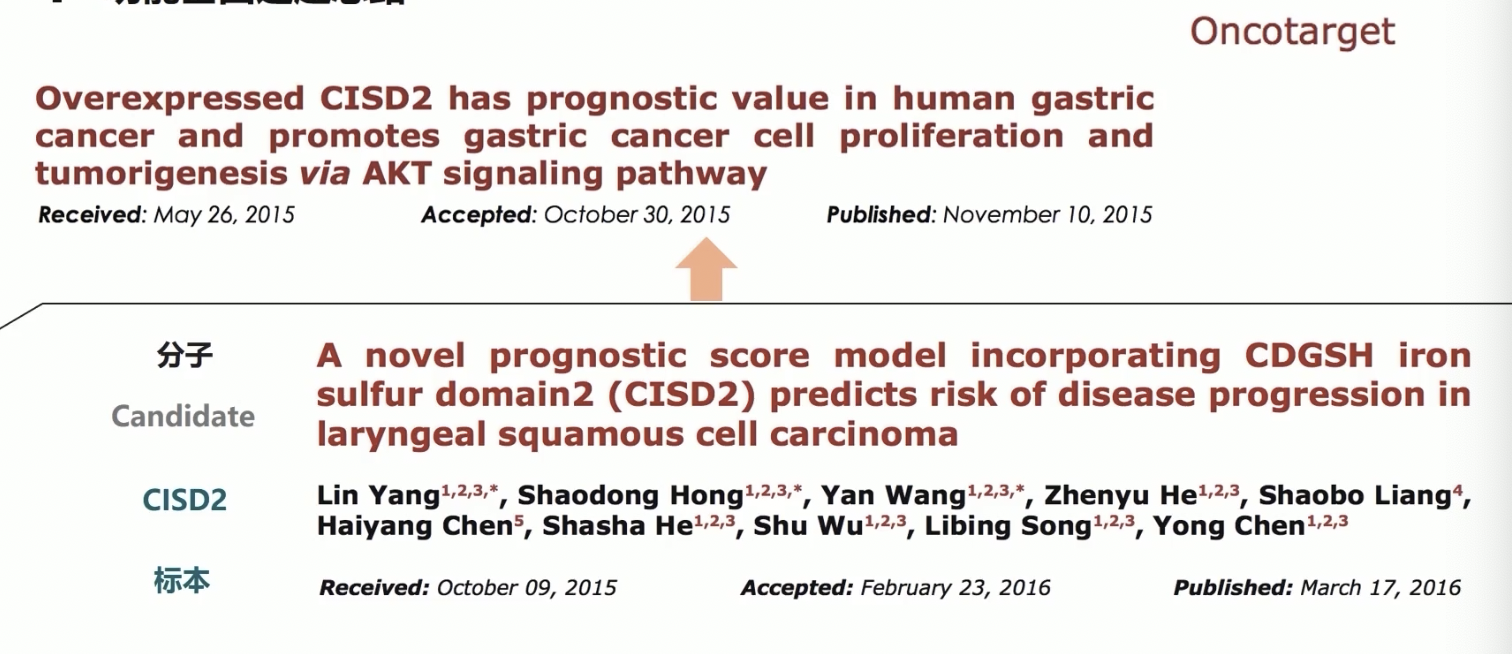

- 一篇相似的文章,换了个肿瘤(喉鳞状细胞癌)

- 纯临床研究+数据分析的”减配版”机制研究,特点是不少的分层分析,临床统计部份更加细致

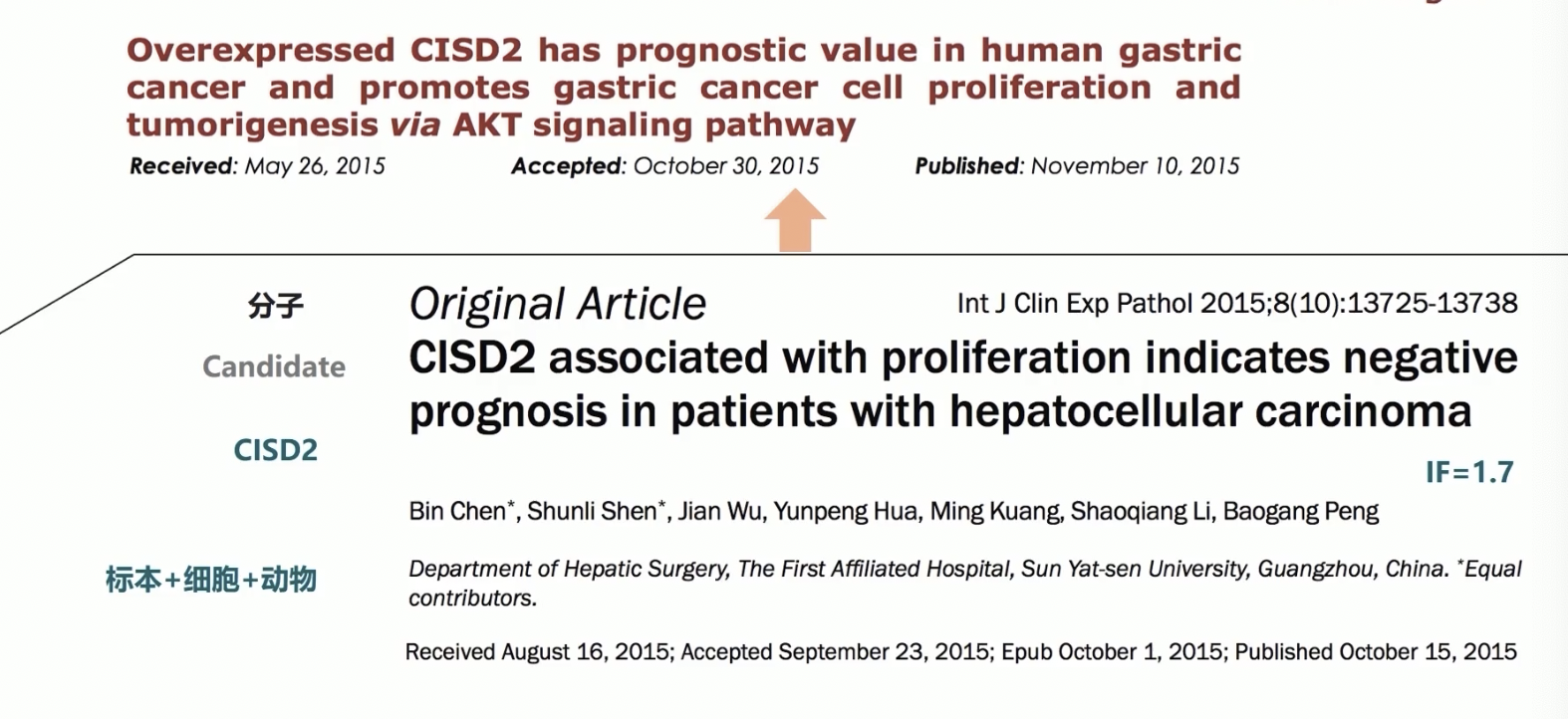

- 广州的肝癌文章,focusing on CISD2

- 数据和功能基因研究套路非常符合,标本、细胞、动物都有,就是分子机制没有做(工作量不小,但关键性机制数据不会玩,所以IF不高)

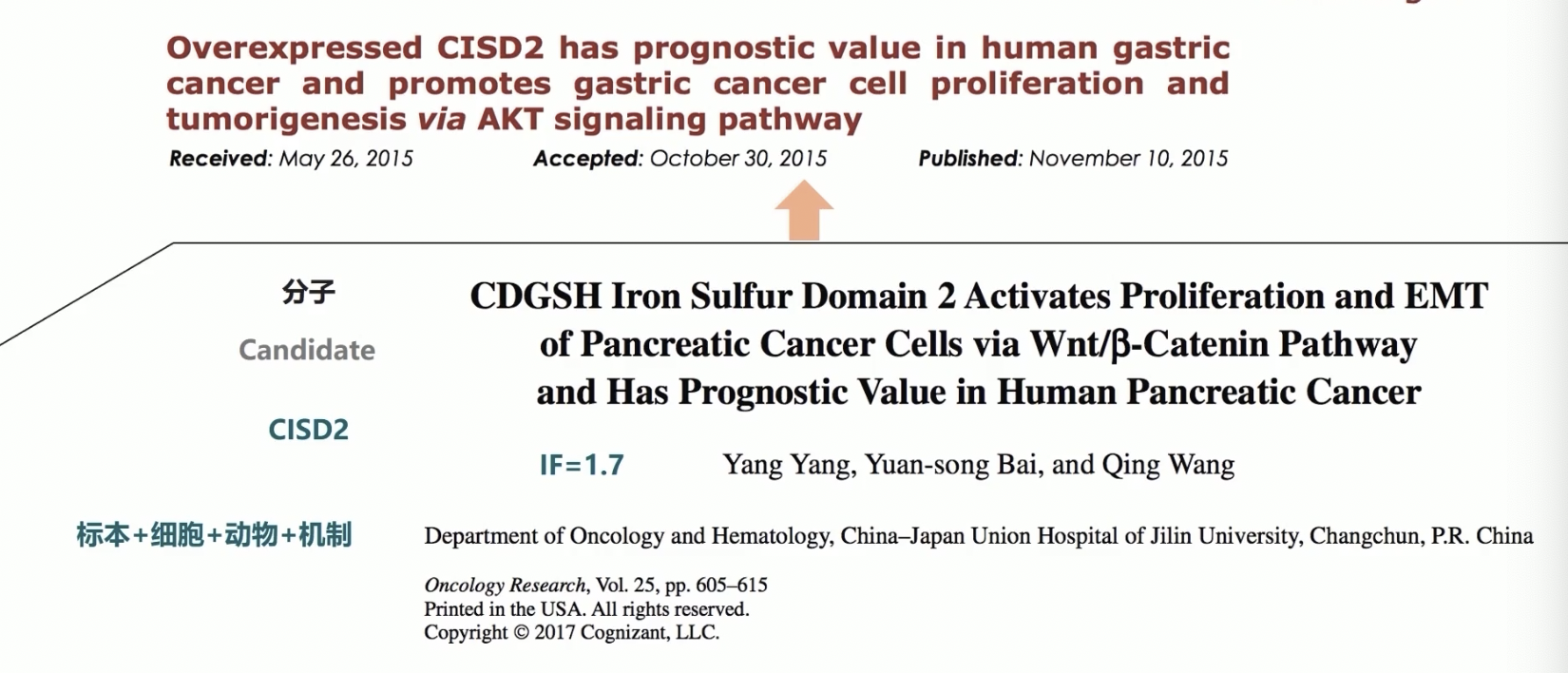

- 2017年,北京方面CISD2的文章,关注胰腺癌

- 这次文章的表型关注了EMT,通路靠上了EMT中最炙手可热的Wnt/β-catenin

- 标本、细胞、动物、机制都有,机制里面还有通路抑制剂的rescue实验

- 文章数据质量略有欠缺

- 作者从增殖表型转换到了转移表型,而不是无脑地转换肿瘤体系,这就是策略上的进步

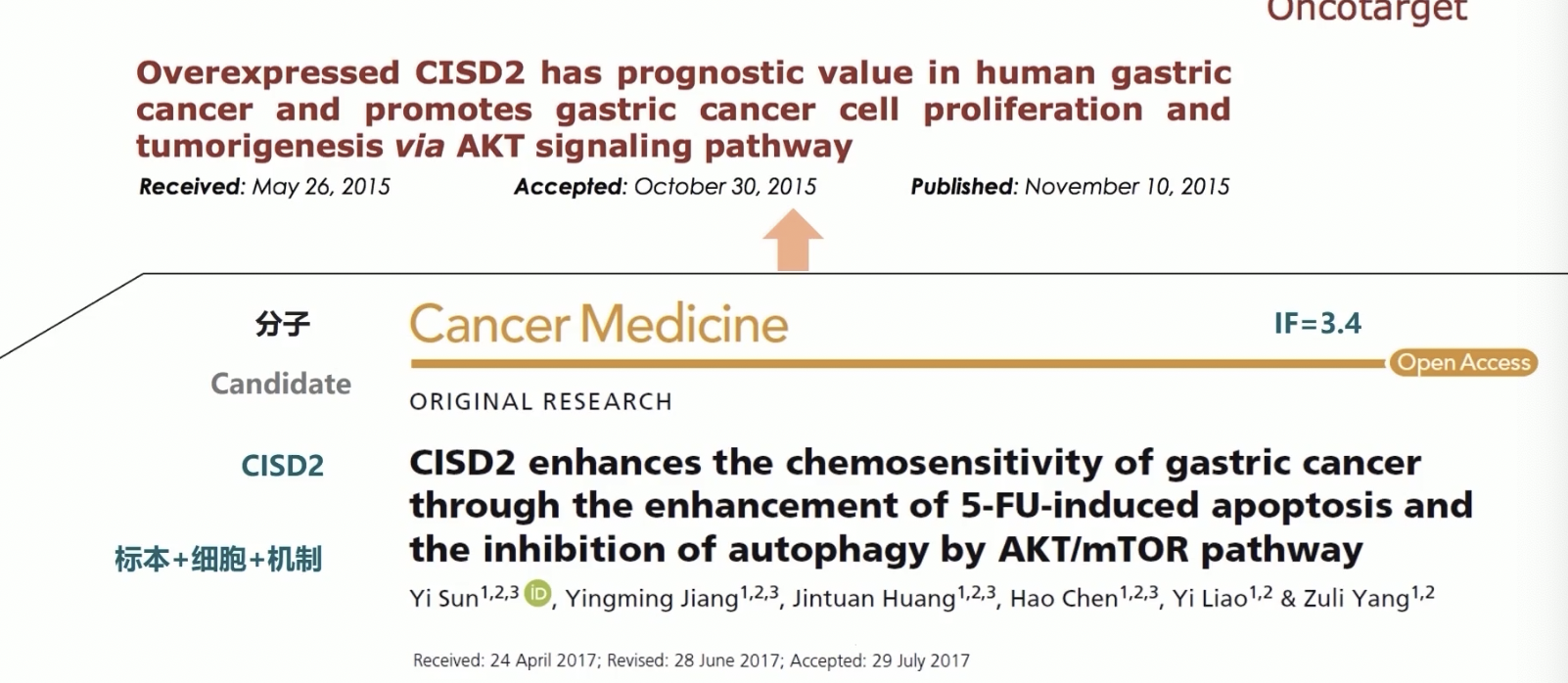

- 相反的文章,同样的分子得到了抑制增殖的结论

- 胃癌细胞株换了

- 把重点放在了5-FU的化疗敏感性和AKT/mTOR调节细胞自噬的机制上

- 表型,细胞,机制,省略了动物

借鉴分子变换表型/变换机制

- 在借鉴分子,转换到自己的疾病体系,进行研究和套用的时候,单纯更换疾病模型,就连表型(细胞增殖)都做一样的,这是最low的,创新性先天不足,影响因子高不了,好处可能是研究风险小

- 推荐的做法:转化表型,提出新的研究现象,以及转换机制,提出新的作用途径

- 如果表型和机制都是新的,那就可以彻底摘下“移植性研究”的帽子了,分子是抄来的,但story完全不同,这就是引进-消化-吸收-再创新

- 如果经常看文献,就会发现可以用来移植的分子太多了,我们可以养成一些跟踪本领域权威期刊的习惯,比如5-10分的可以看看

- 肿瘤:Cancer Research和Clinical Cancer Research,就是非常好的学习样本

- 高通量数据库里,有大量的分子“静静地躺在那里等着被发现”

- 学会从文献里去找“模型、实验方法、分子标记”的套路,然后去数据库里找新的分子来组合,功能基因研究的精髓就算小有成就了

总结

- 分子从哪来——有钱就自己筛,一次筛选就有做不完的分子,而且不用怕别人抢

- 没预算——从数据库里去挖掘别人的高通量数据结果

- 来源于权威文献

- 学术交流

- 记得在表型上做筛选,在表型和机制上争取有所创新