科学假设是基金的灵魂

在一份国自然的申请书里,你可能看不到科学假设这四个字,但是申请书中绝对少不了这样一个明确科学假设的概念,科学假设就是课题的核心学术死心,所有的标书写作篇幅都应该是为科学假设去服务的

- 复习:基础科研中的框架结构/模块化规律

- 文章:Abstract+Introduction+Results+Methods+Discussion+Reference

- 数据:Screening+Expression+In vitro表型+In vivo表型+Pathway机制+Interaction机制

- 申请书:摘要+立项依据+研究内容+研究方案+特色与创新+工作基础

科学假设的模块化要素

假设在大部份情况下,和题目有很强的关联性和相似性,一般情况下题目就是假设,当假设的要素过高的时候,放在题目里面会很绕,就会在题目里进行假设要素的简化

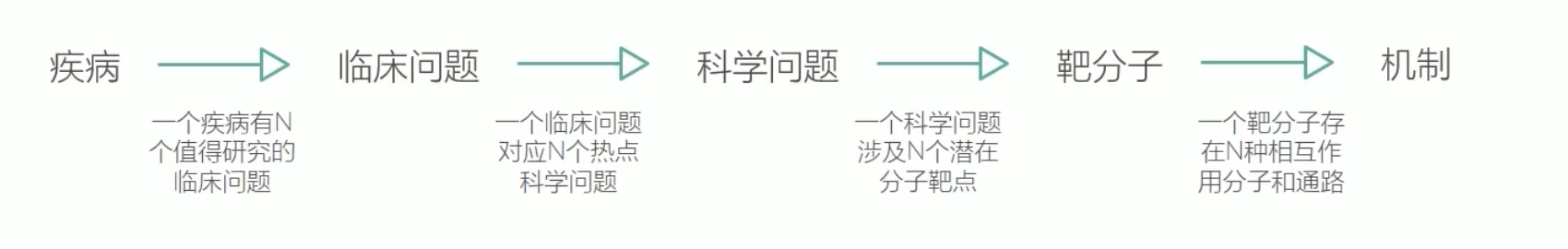

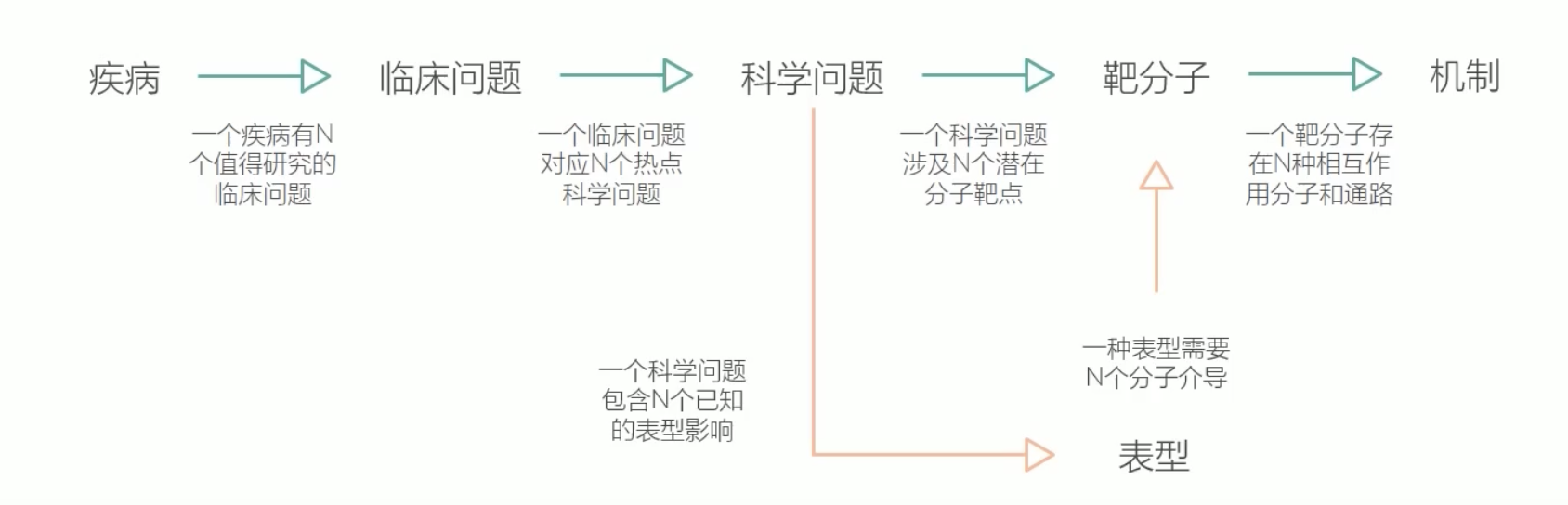

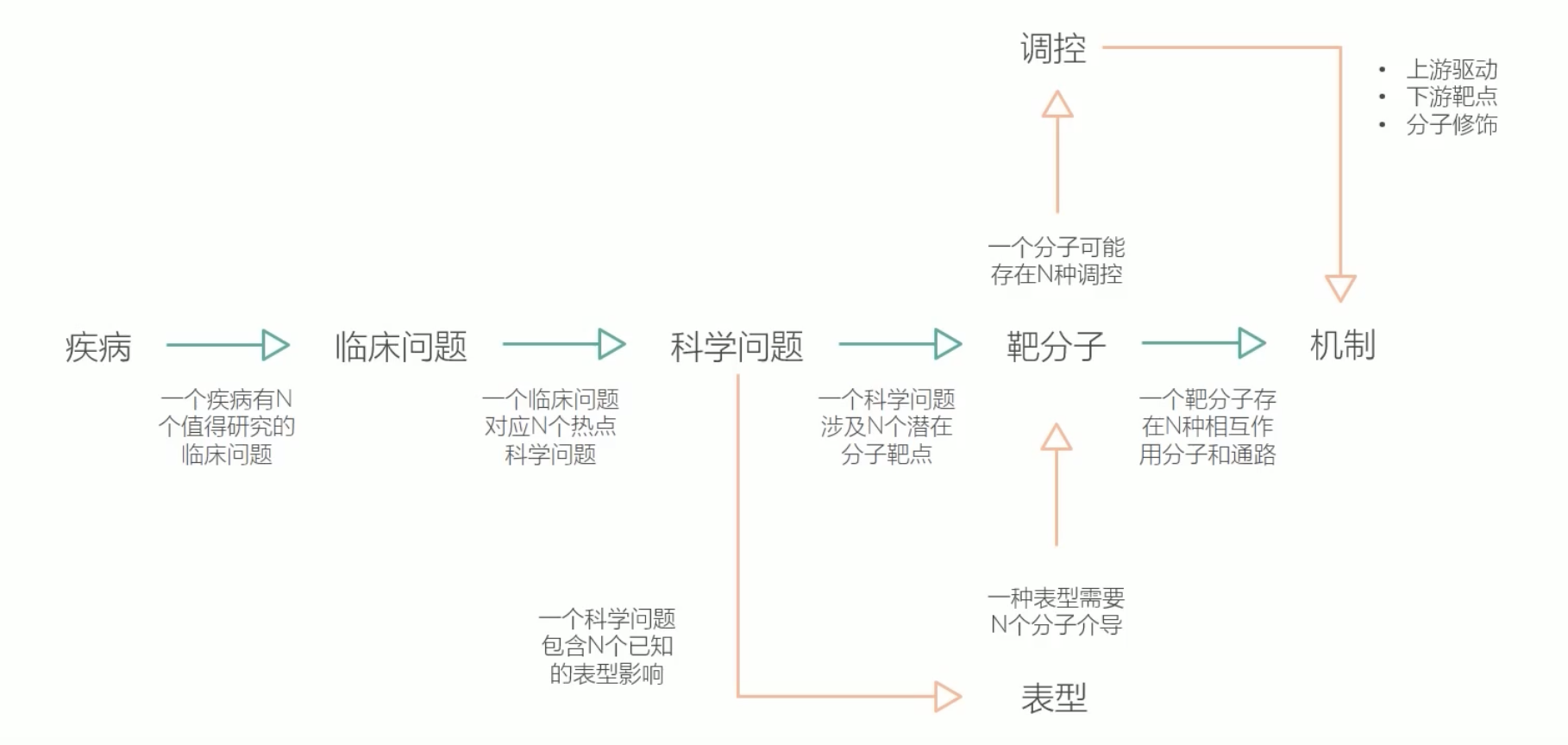

- 科学假设的要素:疾病、表型、分子、机制

国自然中科学假设的要素

- 疾病/临床问题:临床问题是科室来决定的,所在的课室就决定了可以研究的疾病方向,一个疾病下面会有一系列值得研究的问题,一个课题中只会就着一个问题去讨论

- 科学问题:一个临床问题背后发生的生理或者病理因素,一个临床问题背后可能有多种影响发生发展的驱动因素,表型会有多种相关性,我们在一个课题中选一个表型进行深入的阐释和研究

- 靶标分子:文章中的核心变量,课题中的核心创新所见,解释产生的表型分子层面的原因,靶标分子的创新性决定了课题的创新性

- 作用机制:因变量,用靶标分子与通路或者其他已知功能分子之间的联系来解释内在的机制

怎么制定科学假设

- 临床问题:临床问题看似有很多选择,但其实选择范围不大;国自然要求的是有延续性的研究,如果之前已经有过课题,或者在某个领域内积累了比较多的文章,为了体现课题的延续性,我们就只能沿着这个临床问题一以贯之做下去

- 科学问题:理论上说科学问题也要强调前期工作的延续性,但是科学问题的变化程度就要比临床问题多多了,比如研究治疗的敏感性,转移复发的问题等,这些问题可能是一个科研人员一辈子都在研究的东西,但是背后的表型嵌套,我们可以选择不同的变化,根据热点来进行考虑

- 可选的科学问题是一个有限的范围,如果之前做了很多前期工作,之前积累的靶标分子创新性不足的,就可以考虑通过科学问题去追一些新的热点,来提升整个课题的创新性

- 注意,如果是上面的情况,我们需要提交足够的证据,证明是前期工作扎实的课题设计,而不是一拍脑子想出来的项目

- 分子靶标:在国自然的项目中,最好的选择是通过提出问题之后,自己进行筛选,找到一个原创的,别人从来没有做过,你独此一家,独家经营的分子

- 作用机制:机制是最后的创新性保证,如果分子和科学问题都不够新,机制再不够好,课题就要完蛋了;新颖的分子搭配经典的通路是国自然比较常见的套路;机制研究强调的是深入程度,国自然肯定更偏爱做直接机制的

- 细节嵌套:嵌套发生在科学问题的细节化,或者机制的细节化上,其目的是增加课题的学术高度

科学假设还体现在立项依据部分讲故事的逻辑

科学假设的要素是立项依据这个基因申请书最重要的部分中讲故事的逻辑

- 立项依据的阐述思路:四个方面:临床问题+科学问题+提出靶分子+预实验中发现的可能的作用机制

- 临床问题(篇幅占立项依据部分的20-30%):医学部基金的特点,研究疾病特有的,疾病的流行病学和诊疗情况,我们的关注是什么,我们发现了什么样的临床问题,值得进一步的研究

- 科学问题(篇幅占立项依据部分的20-30%):聚焦到某一个科学问题和表型进行研究,针对这个领域,科学家们已经发现的情况,前人的工作成绩以及自己的工作基础

- 靶标分子(篇幅占立项依据部分的30-40%):

- 要研究什么分子

- 这个分子是怎么来的

- 关于这个分子,我们已经进行了什么样的前期工作

- 最重要的,在立项依据回顾和综述这个分子相关的研究背景,也就是别人的工作

- 机制:作为主变量的靶分子的上游或者下游的分子和/或通路与疾病/表型的关系,以及主变量和因变量之间的关系有没有报道,需要综述,机制应该是需要自己发现的

如何评价科学假设/立项依据的创新性

- 从科学问题到分子提出的时候,分子是不是自己发现的,也就是分子介导表型这件事有没有原创性

- 从分子到机制去过渡的时候是不是原创的

如果上面两个问题的回答是肯定的,那么整个课题从国自然要求的创新程度来说,不会有任何的问题

一些经典的科学假设构思思路

无基础文章:面向省市级基金准备,注重选题的新颖性

对于没有任何基础文章的申请人来说,国自然基本就是打酱油的命了,但是每年总会有很多人,可能受迫于领导的压力,或者是自己本着重在参与的体育精神,每年要报。那没关系,我们先学国自然的整套方法论,用这套方法论去申请省市级的基金,那成功概率就会高很多。

大家不要认为省市级基金的撰写跟国自然完全方法不一样,其实不然,它基本上是一个减配,甚至是说减配只体现在这个实验设计上。因为它的经费有限,可能就10万-20万,那么实验设计就承载不了那么多的内容,但是在整个假设的提出,在它讲故事立项的这个逻辑上面其实没有太大的差别。有很多申请人是写了国自然水平的假设和标书才拿到的省市级项目。

基础文章少,没有靶标分子

着重于在前期工作中去做筛选,或者是基于数据库去挖掘,找到属于我们的,原创的靶标分子

如果是从文献上借鉴的分子,这时候就需要在表型和机制上面,在预实验上做创新,不能完全去借鉴别人的表型,只是换个疾病体系来研究,这样的文章一定会被毙掉的;一般来说有相关的表型,做一个表型cross talk,或者是两个表型互作的研究,在机制研究处走深一步,提出全新的机制,这样才有可能把一个文献借鉴过来的分子,变成一个有研究水平的课题

有靶标分子(已发文章),缺乏创新

- 国自然前期工作的重要性相比于创新性一点也不逊色,考虑到承接前期工作,这个分子我们不仅不能放弃,还要考虑要承接前期工作,变成一个延续性的课题,而且这种情况下分子的创新性很有可能还不够

- 可能的建议

- 向上游去找,明确上游的驱动因素

- 在科学问题中嵌套新的问题,探索新的表型

- 针对一个已知的,有功能的分子(已经知道通路机制的),去研究这个分子比较特殊的调控方式,比如RNA和蛋白水平的修饰与疾病、表型的相关性,把这些内容放在前期工作里去筛选

有创新的靶标分子

- 并且这个分子的文章已经发掉了,就是要做延续性的工作

- 可以围绕某个信号通路,也可以去找相互作用的分子,做直接作用机制,多元变量,上下游同时做的机制